|

इक्कीसवीं

सदी का नवगीत चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

-

कुमार रवीन्द्र

''लगभग साठ वर्ष पूर्व 'नवगीत' नाम से एक नई काव्य

विधा ने आधुनिक कविता के क्षेत्र में अपनी पहली

दस्तकें दी थीं। तबसे अब तक उसने अपनी नई-नई

प्रयोगात्मक भंगिमाओं से हिन्दी गीतिकविता को एक

नितान्त नया स्वरूप प्रदान किया है। इसमें कोई संदेह

नहीं है कि आज हम जब कविता की बात करते हैं तो उसके

छंद-प्रसंग में नवगीत को ही प्रमुखता से रेखायित करते

हैं। 'नई कविता' के विविध अवतारों के समानांतर

छन्दात्मक कहन की कविता का आज जब भी जिक्र आता है, तो

वह नवगीत को ही संदर्भित करता है। इसमें कोई संदेह

नहीं है कि आज नवगीत ही हिन्दी कविता की प्रमुख धारा

के रूप में मान्य है।

आज हम जिस कालखण्ड में जी रहे हैं, वह तमाम तरह की

विसंगतियों का है। एक ओर इक्कीसवीं सदी को 'चेतना का

उत्सव-पर्व' मानने की बात हो रही है, दूसरी ओर

प्रौद्योगिकी के अदम्य विकास ने मनुष्य के अर्थ-पशुत्व

को प्रबल किया है। मनुष्य की विडंबना यह है कि वह एक

प्रज्ञा-पशु है, एक आशययुक्त कृति है। आज के समय की

विसंगति यह है कि मनुष्य की पाशविक वृत्तियों के

पोषण हेतु जिस अर्थतन्त्र का विकास किया गया है, उसके

अंतर्गत तमाम नई-नई वासनाओं की सृष्टि के साथ-साथ

उत्तर-आधुनिकता के नारे के तहत उससे एक

सन्दर्भ-मुक्त, व्यक्तित्व-मुक्त,

काल-निरपेक्ष फकीरपन की आकांक्षा भी की जा रही है।

वास्तव में यह देही होकर भी विदेह होने का भाव मनुष्य

के उस दार्शनिक कवि रूप का ही प्रक्षेपण है, जिसकी

परिकल्पना भारतीय उपनिषदों में की गई है। किन्तु

वर्तमान सन्दर्भों में ऐसा कबीरी फक्कड़पन कहाँ से

उपजेगा और साथ ही यह कहाँ तक युक्तिसंगत है, यह भी

विचारणीय है। क्या कवि होना आज की

स्थितियों-परिस्थितियों से निस्संग होना है या उन्हें

संसर्ग में अपनाकर उन्हें नैसर्गिक बनाना है, यह भी

सोचना होगा। कविता का सन्दर्भ उसकी

समसामयिक उपादेयता अथवा प्रासंगिकता से भी जुड़ गया

है।

मुख्य बात सोचने की यह है कि वर्तमान सदी में मनुष्य

की सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप क्या होगा? पिछले साठेक

वर्ष के वैज्ञानिक विकास ने संचार-साधनों के क्षेत्र

में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं। 'ग्लोबल विलेज'

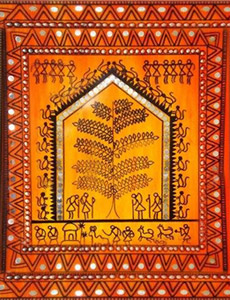

की परिकल्पना साकार हुई है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी

पूरा विश्व एक संयुक्त परिवेश के रूप में उभरा है।

किन्तु साथ ही स्थानीय लोक-सांस्कृतिक चेतना भी अधिक

सक्रिय हुई है। अपनी जड़ों, अपनी सांस्कृतिक विरासत को

पहचानने, उसे सँजोने-सँवारने और आधुनिकता से समेकित

करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

लोकधर्मी सांस्कृतिक अभिचेतना अधिक आग्रही,

अधिक स्वचेतस होकर उभरी है। यह लोकधर्मिता कविता के

क्षेत्र में भी उभरी है। इस लोकाग्रही रागात्मक चेतना

का वैश्वीकरण हो, यह इच्छा भी बलवती हुई है। अब हम

पूरे विश्व की अनेकानेक विविधवर्णी संस्कृतियों के

रू-ब-रू खड़े हैं। ये संस्कृतियाँ पारस्परिक संघात की

प्रक्रिया से गुज़र रही हैं। क्या इस प्रक्रिया से

किसी समग्र मानवतावादी संस्कृति का विकास हो

पायेगा या विखंडन की मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति के

अंतर्गत इन संस्कृतियों के क्षेत्रीय संस्करण वैश्विक

आधार पर अपने को नये रूपाकार में ढालकर आज के

राग-विरागों से कुछ अलग किसिम की अंतर्वस्तु में

बदल जायेंगे? यदि ऐसा हुआ तो अंतर्वस्तु का यह बदलाव

ही कविता के स्वरूप एवं मंतव्यों में परिवर्तन लायेगा।

एक बात जिसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, वह है तेजी

से मशीनीकृत होती मानव की दिनचर्या, जिससे मनुष्य की

व्यस्तताओं का स्वरूप अवश्य बदलेगा। उसे अपनी

क्रियाशील सृजनधर्मिता को नई संभावनाएँ देनी होंगी।

कम्प्यूटरी सृजनात्मकता सामूहिक उपभोग की वस्तु तो

होगी, पर व्यक्ति की संचेतना को संतुष्टि के लिए नये

आयाम प्राप्त करने होंगे। मनुष्य की

अचानक-उपलब्ध फुर्सत को यदि यह सकारात्मक दिशा नहीं

मिल पाई तो वह संहारात्मक होकर विनाश की सृष्टि करने

लगेगी। यह सकारात्मक दिशा ललित कलाओं के अभिनव आयाम

प्राप्त करने से ही मिलेगी। ऐसे में कविता का स्वरूप

क्या हो, यह सोचना पड़ेगा। कविता शुद्ध रागात्मक तो

नहीं ही रह पायेगी, यह बात निश्चित है, पर उसे बौद्धिक

समीकरण बना देने से भी काम नहीं चल पायेगा। ऐसे

बौद्धिक समीकरण तो कम्प्यूटर के माध्यम से बड़ी ही

आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। भाव-जगत का बौद्धिक

संस्कार हो, वह संतुलित रूप में चिंतनपरक भी हो, जिससे

उसकी विकृतियाँ समाप्त हों और उसे शुद्ध सांस्कृतिक

विकास का अवसर मिले, यह आवश्यक है, किन्तु

उसका रागात्मक स्वरूप भी अक्षत रहे, यह भी जरूरी है।

और मेरी राय में, यह काम विशेष रूप से गीतात्मक कविता

को ही करना होगा। आज का नवगीत इसी भावभूमि को पूरी

सक्षमता से प्रस्तुत कर रहा

है।

आज के मनुष्य की संवेदनहीन होती अस्मिता ही उसकी सबसे

बड़ी समस्या है। एक स्व-केन्द्रित, अनास्थापरक

निस्संग-भाव जो उपज रहा है, वह कितना अमानवीय है, इस

प्रश्न पर आज का गीत बार-बार हमारा ध्यान खींचता है।

नैसर्गिक संसर्गों से कटकर हम जिन अमानवीय-परापाशविक

आसुरी वृत्तियों की संरचना कर रहे हैं, लगातार मशीनी

होने, होते जाने का जो हमारा आग्रह

है, 'वर्च्यूअल रियलिटी' के पाखंड को रचकर हम जो गर्व

का अनुभव कर रहे हैं, अतिरिक्त रूप से तात्कालिक होने

की जो प्रवृत्ति आज के समय में पनपी है, वह क्या

श्रेयस्कर है? आज के नवगीत में इसी चिंता को रेखांकित

किया गया है।

आज के गीतकार की सोच बहुआयामी है। वैसे ही जैसे आज की

चिंताएँ हैं, कई आयामों में एक-साथ जीने की लालसा और

जरूरत से उपजी है एक जटिल, विसंगत एवं द्वन्द्वात्मक

अनुभूति, जो जीने के अर्थात को भी जटिल बनाती है। यह

अनुभूति उसे कई स्तरों पर बाँटती भी है। जिस

सहजानुभूति की बात कवि के विषय में कही जाती रही है,

वह अब उसे उपलब्ध नहीं है। जीवन की जटिलताओं के दबाव

के तहत उसकी अन्तश्चेतना भी जटिल हो गई है,

इसमें कोई दो राय नहीं है। सभ्यता के विकास के क्रम

में हमारी अनुभव-प्रक्रियाएँ भी सहज नहीं रह गयी हैं।

मूल राग-विराग भी इसी से अधिकांशतः या तो

आहत होकर समाप्त-प्रायः होने लगे हैं या द्विधाग्र्स्त

हो गये हैं। राग-विरागों की परिधि का विस्तार हो जाने

से वे सतही और छिछले भी हो गये हैं। तमाम नकली और सतही

चिंताओं के दबाव से असली चिंताओं का क्षरण भी काफी हद

तक हुआ है। नया गीत इन सभी चिंताओं का द्रष्टा है। एक

ओर उसमें पिछले अर्थों एवं जीवन-मूल्यों के खो जाने की

त्रासक अनुभूति है, तो दूसरी ओर आगत और भविष्य के

प्रति आशंका के साथ-साथ एक सम्मोहन का भाव भी है। एक

अन्य धरातल पर वह इनसे तटस्थ होकर इनका गहन आकलन भी

करता है। यह जो अंतिम और तीसरा धरातल है, मेरी राय

में, वही आज के नवगीत की विशिष्ट सामर्थ्य है।

पारंपरिक रागात्मक तत्त्वों के क्षरण की चिंता आज के

अधिकांश गीतकारों में अभी भी विद्यमान है और यह चिंता

स्वाभाविक भी है, क्योंकि आज की भोगवादी तथाकथित

सभ्यता की अंधी दौड़ में मानव-जाति की पूरी रागात्मक

विरासत ही खंडित हो रही है। आज के गीत में यह चिंता

विविध रूपों में व्यक्त हुई है। मनुष्य की

रागात्मक चेतना, जिसे आहत करने की सारी सामयिक

दुरभिसन्धियाँ अभी तक विफल रहीं हैं, ही मनुष्य होने

की एकमात्र शर्त है और आज का गीत इसी शर्त का

आग्रही है। बौद्धिकता तत्काल की अनिवार्यता हो सकती

है, पर वह मनुष्य की ऊर्जा नहीं बन सकती। उसका भी

रागात्मक संस्कार हो, विचार भावों को उद्वेलित करें,

स्वयं भी भाव बनें तभी वह ऊर्जा उपजेगी, जो मनुष्य को

अगति से बचाएगी।

गीत किंवा कविता की लय का प्रश्न मनुष्य की भावात्मा

से जुडा हुआ है। लयहीन स्थिति तो निर्जीव पदार्थ की भी

नहीं होती। चिता की लपट भी एक लय में उमगती है।

चिता-भस्मि भी एक बिम्ब का निर्माण करती है।

साँसें, रक्त-प्रवाह, सारी जैविक क्रियाएँ-प्रक्रियाएँ

भी एक नैसर्गिक लय में ही आबद्ध हैं। हाँ, उस लय का

स्वरूप क्या हो, विशेष रूप से भविष्य की कविता के

सन्दर्भ में, यह विचारणीय है। सदियों-सदियों प्रकृति

की लय से मनुष्य की सर्जनात्मक क्रियाएँ जुड़ी रही थीं।

प्रकृति की वह लय आज हमसे छूट रही है। समग्र जीवन की

लय पर प्रौद्योगिक आतंक हावी हो रहा है। ज़रूरी है कि

विखंडन का भी लयीकरण हो, जिससे हमारी आत्मा की

लयात्मकता अनाहत बनी रहे। उसी लय का अनुसंधान आज की

कविता को करना होगा। वह लय स्वत: उपजे,

सहज एवं स्वाभाविक हो, यह भी ज़रूरी है। नवगीत इस

दृष्टि से काफ़ी जागरूक है, रहा भी है। छंदों के

स्वरूप में प्रयोगधर्मी परिवर्तन होना लाज़िमी है। गीत

का छंदानुशासन नये युग की जटिल अस्मिता की

सार्थक अभिव्यक्ति कर सके, इसके लिए छंद के नये आयाम,

उसकी नई आवृत्तियों की संभावनाओं को भी खोजना होगा।

यह निश्चित है कि अगले कुछ दशकों में मनुष्य के

आग्रह और-अधिक सूक्ष्म होंगे। स्थूल परिवर्तनों के

बरअक्स मानवीय संवेदना और-अधिक जटिल होती जाएगी।

किन्तु इसी जटिलता को सहज बनाना, उसे मानवीय

अर्थों से परिभाषित करना, उसे संवेदनहीन होने

से बचाना, समग्रत: संवेदना को संवेदना बनाये रखना,

ये वे चुनौतियाँ हैं, जिन्हें भविष्य के गीत को

स्वीकारना होगा। आज का गीत अपने सीमित दायरों से

निकल कर इसी दिशा की ओर उन्मुख है। भविष्य में वह और

अधिक सक्रिय होकर मानव-सभ्यता का संस्कार करेगा,

ऐसी मेरी आस्था है। समय से संवाद करने का कठिन

कार्य गीत के ही माध्यम से संभव है, ऐसी मेरी निश्चित

मान्यता है। और इस मान्यता का आधार है वह गीतात्मक

दृष्टि जो आज भी जीवंत है और सहस्रार धाराओं में

प्रवाहित है। |