|

१

कटोरा भर याद

में डूबी टिहरी

मोहन थपलियाल

बचपन की धुँधली यादों में

टिहरी मेरे दिमाग़ में तब से उभरता है, जब पाँच वर्ष का होने

पर पीले कपड़ों में मेरा मुंडन कराया जा रहा था। हमारा घर,

जहाँ मैं पैदा हुआ था, दयाराबाग में था, यानी भिलंगना नदी के

दाहिने किनारे, मदननेगी-प्रतापनगर जाने वाली सड़क के पहले

पड़ाव पर। नीचे कंडल गाँव था, जहाँ की सिंचित ज़मीन बहुत

उपजाऊ मानी जाती थी। टिहरी के

घंटाघर की तरफ़ से चलें तो भादू की मगरी तक सीधा रास्ता था।

फिर भिलंगना की घाटी में नीचे उतरना पड़ता था, जहाँ एक पुल

था और फिर पुल के पार दयाराबाग का किनारा छूते हुए खड़ी

चढ़ाई पर यह सड़क प्रतापनगर तक जाती थी, जहाँ टिहरी के

महाराजा ने अपने ग्रीष्मावकाश के लिए एक महल बनाया हुआ था।

साल के ज़्यादातर दिनों में

दयाराबाग होकर मदननेगी-प्रतापनगर जाने वाली सड़क सुनसान ही

रहती थी। सिर्फ़ सामान ढोते खच्चरों के गले पर बँधे खांकरों

की खन-खन और उनके पीछे-पीछे चलते प्रजापत (हाँकने वाला) के गले

से उठती-लंबी हूक ही यदा-कदा इस सन्नाटे को तोड़ती थी। गर्मियाँ शुरू होने पर किसी एक दिन चार-पाँच जीपों का

काफ़िला मदननेगी की चढ़ाई पर प्रतापनगर की ओर कूच करता था।

इन जीपों में महारानी की सेविकाएँ रहती थीं, जिन्हें स्थानीय

लोग 'छोरियाँ' कहते थे। पर्दा लगी जीप में आख़िर में

राजा-रानी होते थे। राजा-रानी की एक मोटर स्टेशन वैगननुमा भी

थी, जो टिहरी के दरबार से सिमजारू की तरफ़ जाते हुए कभी-कभी

दिख जाया करती थी- इसका रंग गाढ़ा बादामी था।

प्रतापनगर का महल मैंने

देखा था, लेकिन जैसा कि पिताजी बताया करते थे, इसमें जो

कालीन बिछे थे, उन्हें राजा ने स्विटजरलैंड से मँगाया था।

बिजली की व्यवस्था के लिए जनरेटर अलग से था। इसी तरह टिहरी

कस्बे में भी डायनमो से चलने वाली बिजली की व्यवस्था थी।

भिलंगना पर मोटर पुल नहीं

था। प्रतापनगर तक जाने वाली जीप की सड़क कामचलाऊ थी। सिर्फ़

जब राजा-रानी को जाना होता था, उन्हीं दिनों यह सड़क जीप की

सड़क चलने लायक बना दी जाती थी। मोटर पुल भागीरथी पर भी नहीं

था- इसलिए टिहरी शहर में चलने वाली राजा की जीप व मोटरों को

तोड़कर ही फिर जोड़ा जाता था। भिलंगना नदी के पुल पर राजा की

जीपों के काफ़िले को उस पार कराने में टी.जी.एस.एफ.(टिहरी

गढ़वाल स्टेट फोर्स) की मदद ली जाती थी। एक बांस को बेड़ा

बना कर उस पर जीप चढ़ा दी जाती थी और फि रस्सों के सहारे

बेड़े को आर-पार बाँध कर- जीप उस पार करा दी जाती थी। एक बार

भिलंगना नदी पार करते हुए राजा-रानी की जीप डूबते-डूबते बचा

ली गई थी। उस शाम पूरी टिहरी में लड्डू बाँटे गए थे।

टिहरी के राज परिवार में जब

कोई बड़ा जश्न होता था, तो पूरी टिहरी में रोशनी की जाती थी।

रात भर पूरी टिहरी जगमगाती थी। भादू की मगरी, सिमलासू,

चणौखेत, घंटाघर, नया दरबार, पुराना दरबार - हर कहीं रोशनी

रहती थी। यह रोशनी बिजली या मोमबत्ती का कम ज़मीन में गाड़े

गए चीड़ के छिलकों की अधिक होती थी। ऐसे एक जश्न की रोशनी की

याद मेरी स्मृति में है, लेकिन वह जश्न किस खुशी में मनाया

गया था, यह मुझे याद नहीं है। संभव है उस रोज़ मानवेंद्र शाह

का कॉरोनेशन (राजगद्दी) समारोह रहा हो। यह

४६-४७

की बात है- नरेंद्र शाह तब जीवित थे। उनकी मृत्यु कुछ समय

बाद एक कार दुर्घटना में नरेंद्र नगर से टिहरी आते हुए कुमार

खेड़ा के मोड़ पर हुई थी- उस दिन मैं नरेंद्र नगर में ही था।

टिहरी से जुड़ी पुरानी

यादों में उस दिन की भीड़ भी मेरे दिमाग़ में है, जब शायद

कॉमरेड नागेंद्र दत्त सकलानी की पुलिस की गोली से मौत होने

पर, उनकी लाश को लेकर आगे बढ़ता जुलूस टिहरी शहर की ओर ...आ

रहा था।

पिताजी का दफ़्तर चणौखेत

में था। शहतूत पकने के दिनों में दफ़्तर से घर लौटते हुए

उनकी जेबों में हमारे लिए शहतूत भरे होते थे। दयाराबाग आने

वाली सड़क पर जो शहतूत के पेड़ होते थे, उनकी टहनियों को

छड़ी की सहायता से लपक कर पिताजी शहतूत इकठ्ठा कर लेते थे।

इसके अलावा जाड़े के दिनों में कभी मूँगफल्ली और कभी चना

उनकी जेबों में होते थे, लेकिन किसी ऐसे दिन जब वे राजा की

ख़ास दावत में शामिल होकर लौटा करते, तब उनकी हर जेब काजू-पिस्ता

व बादामों से भरी होती थी। ऐसे दिन पिताजी काली अचकन, सफ़ेद

चूड़ीदार पाजामा और पगड़ी पहन कर ही 'दरबार' के लिए निकला

करते थे। राजा के लिए वह 'सरकार' संबोधन का प्रयोग किया करते

थे- मसलन आज सरकार विलायत से आ रहे हैं या कल सरकार दिल्ली

जा रहे हैं।

कभी-कभी पिताजी मुझे बाज़ार

भी ले जाते थे। मैं उनकी अंगुली पकड़े रहता और घंटाघर से

नीचे की उतराई पर सँभल-सँभल कर कदम रखता था। एक दिन एक किताब

की दुकान में भी वह मुझे लेकर गए थे। इस दुकान में जो पहली

किताब उन्होंने मेरे लिए ख़रीदी थी वह अंग्रेज़ी की 'न्यू

मैथड रीडर' थी। घर पहुँच कर उन्होंने उसी दिन से पहला सबक

खोल कर मुझे रटने को दे दिया था। इस पहले सबक का एक वाक्य,

जो मुझे आज भी याद है- 'ऐन आस्स' (एक गधा) था। असल में

स्पेलिंग रटने की कसरत में जब कई बार मुझसे चूक हो जाती तो

यही शब्द दोहराते हुए पिताजी मेरी मुड़ी झिमड़ाने को आगे बढ़

आते थे। अंग्रेज़ी पढ़ाने का उनका तरीका यद्यपि बहुत नीरस

था, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ी में मेरी दिलचस्पी कभी

नहीं बढ़ी (आज भी ख़ास नहीं है)। लेकिन बुनियाद थोड़ा मज़बूत

हो जाने के कारण इसका फ़ायदा यह हुआ कि बिना किसी अतिरिक्त

मेहनत के मैं स्कूली कक्षाओं में अंग्रेज़ी में खूब नंबर पा

जाता था- कभी-कभी पूरे क्लास में सर्वाधिक नंबर मेरे ही होते

थे।

दयाराबाग के दिनों में

पिताजी- जंगलात विभाग की नौकरी में थे, इसलिए जिन दिनों

घुमंतू गूजर अपनी भैसों को लेकर प्रतापनगर की तरफ़ जाते थे,

हमारे घर में दूध, घी और मक्खन की आमद ज़रूरत से ज़्यादा हो

जाती थी। पीतल के बड़े-बड़े बंठों में गुजर दूध दे जाते थे

या फिर जिस-जिस घर में पिताजी कह देते, वहाँ दूध-मक्खन पहुँच

जाता था।

दयाराबाग के इर्द-गिर्द उस

वक्त कुछ बगीचे और झाड़ियाँ थीं। एक बहुत बड़ा आम का बगीचा

किन्हीं मियाँ जी का था। उनकी कोठी भी बड़ी थी। दयाराबाग की

झाड़ियों में मैंने अपने जीवन में पहली और आख़िरी बार रत्ती

की झाड़ियाँ भी देखी थीं। इन झाड़ियों पर लाल-काली रत्तियों

को देखना और फिर तोड़ कर उन्हें मुठी में भर लाना, तब मेरे

लिए कितना सुखद और चमत्कारी अनुभव होता, इसकी व्याख्या करना

आज काफ़ी मुश्किल है। १९४७ में ही

हमारा परिवार टिहरी छोड़कर अपने पैतृक गाँव (पौड़ी गढ़वाल)

चला आया था। हालाँकि पिताजी रियासत मर्ज़ होने के बाद

१९४९ में उत्तर प्रदेश सरकार की

पेंशन लेकर ही घर लौटे।

आई.टी.बी.पी. में भर्ती

होने पर लगभग १९ वर्ष बाद मैं फिर

१९६६ के अप्रैल महीने में वायरलेस

ऑपरेटर बन कर टिहरी पहुँचा। हमारी पाँचवी बटालियन का

हेडक्वार्टर सिमलासू में बनाया गया था, जहाँ राजा के बनाए

हुए काफ़ी कोठी-बंगले थे, जिनमें से एक कोठी के बारे में यह

कहा जाता था कि गवर्नर हेली के आने पर उसका निर्माण दिन रात

कार्य चलाकर एक हफ्ते में पूरा कराया गया था। इससे पता चलता

है कि बेगारी उस समय कितनी सख़्ती से ली जाती थी। यह कोठी

१९६६ में पी.डब्लू.डी. का इंस्पेक्शन हाउस हुआ करती थी। बाकी

कोठी और बंगलों पर आई.टी.बी.पी. ने कब्जा कर लिया था। इन्हीं

में गोल कोठी नाम से वह इमारत भी थी, जिसमें कभी स्वामी

रामतीर्थ रहा करते थे। स्वामी रामतीर्थ टिहरी राजा के

प्रश्रय में लंबे समय तक रहे थे और टिहरी प्रवास के दौरान ही

राजा ने उनकी जापान आदि विदेश यात्राओं का प्रबंध कराया था।

सिमलासू के नीचे भिलंगना नदी के तट पर ही रोज़ स्वामी

रामतीर्थ स्नान के लिए आते थे और तट के समीप स्थित एक

छोटी-सी गुफ़ा में तप साधना भी किया करते थे। दीवाली के दिन

ही नहाते समय उनकी मौत भिलंगना नदी में डूबने से हो गई थी।

स्वामी के भक्तों के अनुसार वे डूबे नहीं थे, बल्कि उन्होंने

स्वयं ही जलसमाधि ले ली थी।

उन दिनों मैं अपने एक

दार्शनिक रुचि के मित्र श्री प्रेम बल्लभ जोशी के साथ घंटों

इस गुफ़ा में बैठ कर साहित्य व दर्शन पर मिलीजुली चर्चाएँ

करता रहता था। डॉ. राधाकृष्णन का दर्शन जोशी जी का प्रिय

विषय था और उनकी किताबें पढ़ कर वह चर्चा करने बैठ जाते थे।

स्वामी रामतीर्थ के ऊपर एक किताब मैंने भी उन्हीं दिनों

पैन्युली बुकसेलर की दुकान से ख़रीदी थी। इसी किताब से मुझे

यह पता चला था कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार सरदार

पूर्णसिंह ('मजदूरी और प्रेम' शीर्षक निबंध के लेखक) स्वामी

रामतीर्थ के सेक्रेटरी थे। कुछ समय बाद सिमलासू के ऊपर मोटर

सड़क के किनारे स्वामी रामतीर्थ की मूर्ति का अनावरण भी हुआ

था और गोल कोठी पर भी एक शिला लेख इस आशय का लगाया गया था कि

वहाँ कभी स्वामी रामतीर्थ ठहरे थे। बहरहाल, उन दिनों गोल

कोठी में आई.टी.बी.पी. का शस्त्रागार था, जिस पर चौबीसों

घंटे कड़ा पहरा रहता था।

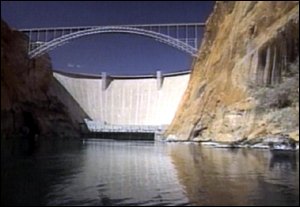

१९६६-६७ के इन्हीं दिनों

में टिहरी में भागीरथी पर बांध बाँध जाने और सुरंग बनाने का

काम शुरू हुआ। कुछ बड़ी और विशालकाय मशीनों की आमद के

साथ-साथ उड़ीसा प्रांत से आए कुछ मजदूर चेहरों का आगमन भी

शुरू हो चुका था, लेकिन बांध निर्माण की इस प्रक्रिया में तब

सिर्फ़ हलचल ही नज़र आती थी, समर्थन या प्रतिरोध जैसी कोई

बात नहीं थी। हर किसी सरकारी निर्माण योजना की तरह पूरा काम

खामोश या हस्बमामूल ढंग से चलता रहता था। हाँ, उड़ीसा से आए

दिहाड़ी मजदूरों के ख़िलाफ़ स्थानीय मजदूरों के चेहरों पर

चढ़ती चिढ़ साफ़ देखी जा सकती थी। १९६६-६७ के इन्हीं दिनों

में टिहरी में भागीरथी पर बांध बाँध जाने और सुरंग बनाने का

काम शुरू हुआ। कुछ बड़ी और विशालकाय मशीनों की आमद के

साथ-साथ उड़ीसा प्रांत से आए कुछ मजदूर चेहरों का आगमन भी

शुरू हो चुका था, लेकिन बांध निर्माण की इस प्रक्रिया में तब

सिर्फ़ हलचल ही नज़र आती थी, समर्थन या प्रतिरोध जैसी कोई

बात नहीं थी। हर किसी सरकारी निर्माण योजना की तरह पूरा काम

खामोश या हस्बमामूल ढंग से चलता रहता था। हाँ, उड़ीसा से आए

दिहाड़ी मजदूरों के ख़िलाफ़ स्थानीय मजदूरों के चेहरों पर

चढ़ती चिढ़ साफ़ देखी जा सकती थी।

बचपन की स्मृतियों से अलग

टिहरी अब काफ़ी बदली हुई-सी लगती थी। बाज़ार में यहाँ भी

पंजाबी शरणार्थियों की काफ़ी दुकानें फैल गई थीं। अब यहाँ से

सिमलासू होते हुए मोटर सड़क घुंटी धनसाली और पौखाल-डांग

चौरा-श्रीनगर तक भी जाती थीं। अब भागीरथी पर पक्का मोटर पुल

था और जो मोटर अड्डा कभी अठूर की तरफ़ हुआ करता था, वह अब

पुराने दरबार के नीचे आ गया था। हाँ, प्रतापनगर जाने वाली

सड़क की हालत, जिसपर कभी राजा की जीपें गुज़रती थीं और भी

खस्ता हो गई थी। इस पर कोई वाहन नहीं चल सकता था।

सिमलासू में राजा के जो आम

के बगीचे थे, वे अब उद्यान विभाग की देख-रेख में आ गए थे और

बाकी के खाली पड़े मैदान में आई.टी.बी.पी. के तंबू तन गए थे।

१९६६ से ७१

तक मैं सिमलासू के अलावा ऋषिकेश, मातली, हुडोली (पुरोला) और

महीडांडा नामक और भी स्थानों में भी रहा, लेकिन इन पाँच-छः

वर्षों में कई बार तीन-तीन, चार-चार महीनों तक सिमलासू में

भी ठिकाना बना रहा, क्यों कि बटालियन हेडक्वार्टर होने के

नाते यहाँ आना ज़रूरी हो जाता था। टिहरी बाज़ार में धनराज

एंड सन्स की जनरल मर्चेंट की ख़ासी बड़ी दुकान थी, जिससे हम

अपनी ज़रूरत का छोटा-मोटा सामान ख़रीदा करते थे। भिलंगना और

भागीरथी के संगम तक हम लोग घूमने जाया करते थे और कभी-कभी

घंटों संगम के किनारे बैठे रहा करते थे।

सिमलासू में मैंने उन दिनों

टिहरी की सुमन लाइब्रेरी से लेकर दॉस्तोयवस्की का प्रसिद्ध

उपन्यास 'अपराध और दंड' ('क्राइम एंड पनिशमेंट का हिंदी

अनुवाद') भी पढ़ा था। फ़ुर्सत के वक्त अपने एक दोस्त (एस.पी.

दुबे) के साथ तंबू से बाहर निकल कर हम दोनों किसी आम के पेड़

के नीचे आकर बैठ जाते और फिर उपन्यास पढ़ना शुरू कर देते थे।

मैं जब पढ़ते-पढ़ते थकने लगता, तब दुबे पढ़ना शुरू कर देता।

शायद तीन-चार रोज़ में हमने पूरा उपन्यास पढ़ डालाथा और

बीच-बीच में बहसें भी की थीं। ऐसा लगता था जैसे उपन्यास का

प्रमुख पात्र रासकोल्नी कोव भी हमारे साथ ही घूम फिर रहा है।

टिहरी की मिठाइयों में

सिंगोरी का बड़ा नाम था। यह मालू के पत्ते पर चिलम के आकार

में लपेट कर बनाई गई खोये की मिठाई हुआ करती थी, जिसका स्वाद

तो खालिस खोये की मिठाइयों जैसा ही होता था, लेकिन पत्ते पर

लिपटी होने की वजह से बहुत अधिक आदिम और अनोखी दिखती थी। और कोई अनूठी याद टिहरी

कस्बे की मेरे जेहन में नहीं है। कटोरे की तरह का यह कस्बा

जो कुदरती तौर पर पहाड़ियों के बीच खुद-ब-खुद डूबा हुआ था,

बांध बन जाने के बाद सचमुच एकदिन पानी के भीतर विलीन हो

जाएगा, तब ऐसा ख़याल कहाँ से आता?

टिहरी जहाँ था, वहाँ कुछ ही

समय बाद पानी की हिलोरें होंगी, झील का फैला हुआ ठंडा-नीला

विस्तार होगा- इस झील का सौंदर्य चाहे कितना मनोहारी क्यों न

हो, पहली नज़र में उसका नज़ारा मेरे लिए रुलाने वाला ही

होगा- उस तरल द्रव्य में, जो झील के अलावा मेरी आँखों में भी

भर आया होगा और मैं सिर्फ़ दयाराबाग ढूँढ़ने की ही कोशिश कर

रहा होऊँगा।

१६ मई

२००७ |