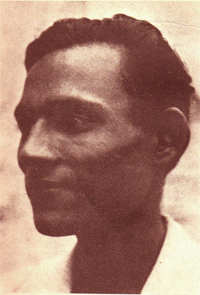

११ सितंबर पुण्यतिथि

के अवसर पर

गीतकार मुक्तिबोध

डॉ. देवव्रत जोशी

"आजकल मैं

गीत लिख रहा हूँ ... महादेवी, पंत और माखनलालजी को पढ़ा है,

प्रभावित हुआ हूँ।" लगभग पाँच दशक पूर्व उज्जैन के मॉडल

हाईस्कूल के टीचर गजानन माधव मुक्तिबोध अपने साथियों से बड़े

ललककर बात कर रहे थे। मैं तब आठवीं-नवीं कक्षा का छात्र रहा

होउंगा। उत्सुकतापूर्वक उनकी चर्चाएँ सुना करता था। कुछ बातें

समझ में आतीं, कुछ नहीं आतीं। वे मेरे अभिभवक श्रीयुत

श्रीनिवास पुरोहित के घर शाम को अकसर आते। लगभग अनवरत बीड़ी

पीते हुए मुक्तिबोध अपने चिंतन-क्षितिज को नये आयाम देने में

मशगूल रहते : होटल, रेस्तरां, पान की दुकान या किसी मित्र के

निवास पर।

निस्संदेह वे मानव-मुक्तिकामी, नये संसार की कल्पना करनेवाले

एक ऐसे शलाका काव्यपुरुष हैं, जिनकी कतिपय रचनाएँ काल को

अतिक्रमित कर जाने के सामर्थ्य से संपन्न हैं।

छायावाद से प्रारंभ

लेकिन आज मैं आपको मुक्तिबोध के आंतरिक गीत-जगत में ले जाना

चाहता हूँ। शायद बहुत से पाठक न जानते हों कि आरंभ में

मुक्तिबोध ने कुछ अच्छे गीत लिखे थे। यों तो मुक्तिबोध का

पूरा काव्य जगत रागात्मकता और लय की अर्थवती धारा से

संपृक्त है, क्योंकि मूलत: वे करूणा के कवि हैं। उनका

हिन्दी साहित्य संसार में आगमन एक रूमानी कवि के रूप में

हुआ। सन १९३५ से १९३९ के मध्य लिखी उनकी कविताएँ छायावादी

प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। यह अलग बात है कि फिर भी वे अपनी

पृथक पहचान बनाये रखने में सफल हुये हैं। प्रत्येक कवि शायद

लेखन का प्रारंभ गीत-विधा से ही करता है। लीजिए मुक्तिबोध की

कुछ गीत-पंक्तियों का आस्वाद लीजिए-

प्रिय नाम कोकिल बोल, री।

आज स्मृति के बंधनों से तू हृदय निज खोल री।

आज शूलों में बिंधा यह

सुमन व्याकुल हासवाला

प्यास आँखों में भरी तू आज जल मत ढोल री

प्रिय नाम कोकिल बोल री।

इस गीत में महादेवी की अनुगूंज है, किंतु यह गीत प्रतिच्छवि

या प्रतिकृति नहीं है।

शृंगार की सहज अभिव्यक्ति

यौवन की चाह और प्रेम का उच्छवास, वेदना और कल्पना, आकर्षण

और वियोग मुक्तिबोध की इन प्रारंभिक गीत-कविताओं में सहज

प्राप्य है। प्रिय को संबोधित करते हुए वे अपने हृदय की

प्यास इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं -

कौन मदिरा माँगता हूँ?

यह हृदय की प्यास आली

और यौवन के खिले अरमान हैं, मधुमास आली

या तो ज्वाला ही जगा दो

और तिनके जल उठें ये

किन्तु प्यासे इन दृगों को है बड़ा विश्वास आली।

वे आशा और निराशा, संकल्प और विकल्प के मध्य झूलते, एक

भावुकमना रचनाकार हैं इन गीतों में। कहीं कोई दुराव नहीं, छल

नहीं, एक आत्मनिर्भर आत्मनिवेदन ही दृष्टिगत होता है -

आज असफल राग फूटा

मैं बनी अनुभूति आली

आज जीवन शुद्ध आली

शब्द भी अवरूद्ध आली।

कल्पना की उड़ान

जीवन में कल्पना और वायवीयता का भी स्थान है और मुक्तिबोध ने

अपनी आरंभिक गीत-रचनाओं में कल्पना की उड़ानें भी भरी हैं।

'संगिनी' को संबोधित, उनकी निम्न गीत-पंक्तियाँ हमें उनके

कल्पना संसार में ले जाती हैं -

आलोक-हंसिनि कल्पने

री सजनि, तू उन्मन न बन

चिर-तरूणि, तू गीले न कर

वरदान-से नीले नयन

तू चंद्र-सी आ सामने

दृग-तारकों में झूम ले

उमड़ते इस वेदना का

वारिधि मृदु चूम ले।

दार्शनिक झुकाव

लेकिन इन प्रारंभिक गीत-रचनाओं में सिर्फ प्रणय-व्यापार,

हर्ष-वियोग ही नहीं है। वे कुछ दार्शनिक चिंताओं से भी दो-चार

होते हैं। यही वह संधिस्थल है, जहाँ वे न केवल जीवन की

क्षणभंगुरता या 'मरण के नश्वर संसार' से परिचित होते हैं,

अपितु विश्व की सनातन समस्याओं और प्रश्नों के प्रति

जिज्ञासा भरे नेत्रों से देखते हैं, हमें परिचित कराते हैं -

मरण का संसार सजनी!

हृदय का उद्गार सजनी!!

हृदय का ही भार लाया

प्यार, तेरा प्यार लाया!

मुक्तिबोध की 'गद्य-कविताएँ' जहाँ एक ओर ऊँचा स्थान रखती हैं,

वहीं उनकी आरंभिक गीति-परकता भी रोचकता और जिज्ञासा जगाती है

पाठक के मन में।

६ सितंबर २०१० |