|

सिक्कों और नोटों की कहानी

-अमिताभ सहाय

आज

दुनिया के हर देश में सिक्के और नोटों का प्रयोग होता

है। दरअसल, मुद्रा की जन्म-कथा सदियों पुरानी है।

प्रारंभिक सभ्यताओं के दौरान सिक्के और नोट नहीं हुआ

करते थे। तब लोग वस्तुओं की अदल-बदल (बार्टर प्रणाली)

से ही गुजारा करते थे।

पत्थरों से

निर्मित हथियारों और औजारों के अतिरिक्त रोम, स्पार्टा और

कार्पेज के लोग सिक्कों की बजाय चमड़े के छोटे-बड़े टुकड़े काम

में लाते थे। यूनान में सारा लेन-देन गायों और बैलों से होता

था। प्राचीन चीन और तिब्बत के निवासी चाय के पत्तों को असाधारण

दबाव द्वारा ईंट की आकृति में ढालते थे। वहाँ चाय के पत्ते

लगभग सौ वर्ष मुद्रा के तौर पर प्रयोग किये जाते रहे। और तो

और, जरूरत पड़ने पर ये ईंटनुमा सामग्री चाय बनाने या ईंधन जलाने

के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी।

धीरे-धीरे व्यापार और आयात-निर्यात की वृद्धि की वजह से

सिक्कों की जरूरत महसूस की गयी। कुछ इतिहासकारों का मानना है

कि ईसा से लगभग ३०००० वर्ष पूर्व, बेबीलोन के धर्म-स्थलों में

सोने की छड़ें सिक्कों के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं।

वैसे, सिक्कों का प्रमाणित चलन ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी के

दौरान आया। एशिया महाद्वीप के तात्कालीन ‘लेडीपा’ राज्य (अब

तुर्की) में, सर्वप्रथम सिक्कों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त

हुए हैं। स्वर्ण व चाँदी के मिश्रण से निर्मित ये सिक्के, ईसा

पूर्व सन ६८५-६५२ में, सम्राट गीज के शासनकाल के दिनों में

जारी किये गये थे। इन सिक्कों के सिर्फ एक तरफ ही चित्र खुदा

हुआ था। आजकल के सिक्कों की भाँति दोनों तरफ तसवीरों-युक्त

सिक्कों का आविष्कार पहली बार ग्रीक में हुआ था। ग्रीक के

सम्राट अलेक्जेंडर की मृत्यु सन ३२३ (ईसा पूर्व) में हुई थी।

सम्राट की पुण्य-स्मृति में उसके चित्र सहित इन सिक्कों की

ढलाई की गयी थी।

पंच मार्क सिक्के

इसी

बीच, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में (पंच मार्क) सिक्कों का

प्रचलन प्रारंभ हुआ। इन सिक्कों को ‘पण’ कहते थे और इन्हें

एकत्रित करनेवाले व्यक्ति को ‘पणि’ कहा जाता था। लेकिन

इतिहासकारों के अनुसार भारत में सिक्कों का बाकायदा वर्तमान

रूप में चलन ‘षोडस महाजन-पद’ (बुद्धकाल) के समय हुआ था। इसी

बीच, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में (पंच मार्क) सिक्कों का

प्रचलन प्रारंभ हुआ। इन सिक्कों को ‘पण’ कहते थे और इन्हें

एकत्रित करनेवाले व्यक्ति को ‘पणि’ कहा जाता था। लेकिन

इतिहासकारों के अनुसार भारत में सिक्कों का बाकायदा वर्तमान

रूप में चलन ‘षोडस महाजन-पद’ (बुद्धकाल) के समय हुआ था।

दुनिया के सबसे बड़े सिक्कों का प्रयोग करीब सौ साल पहले,

पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित ‘याप’ नामक छोटे से द्वीप

में होता था। दिलचस्प बात है कि सिक्कों की क्रय क्षमता उनके

आकार पर निर्भर करती थी। वहाँ नौ इंच से लेकर १२ फुट से अधिक

व्यास के पत्थरनुमा सिक्के उपलब्ध थे। कहते हैं कि एक मध्यम

आकार के सिक्के के बदले अठारह फुट लंबी संकरी नाव खरीदी जा

सकती थी। चूने के पत्थरों से निर्मित कथित सिक्कों का पत्थर

‘पालाऊ’ द्वीप से नावों द्वारा मंगवाया जाता था। ‘याप’ के

आदिवासी पत्थरों को गोलाकार करने के उपरांत बीचों बीच एक छेद

करते थे। अत्याधुनिक उपकरणों व यंत्रों को अभाव के कारण एक

सिक्का बनाने में दो वर्ष का समय लग जाता था। वैसे, ३९ वर्गमील

क्षेत्र में फैला ‘याप’ द्वीप ‘अमरीका ट्रस्ट टेरेटरी’ के

अंतर्गत आता है।

आधुनिक रूप के सिक्के अंगरेजों की देन हैं। सन १८३१ में

हिंदुस्तान में अंगरेजी ढंग के ताँबे के सिक्के शुरू हुए।

पहले-पहल अंगरेजों ने चाँदी का रुपया, अठन्नी और चवन्नी तथा

ताँबे का दो पैसा, पैसा, आधा पैसा व पाई (एक पैसे का तिहाई)

जारी किये। अंगरेज बादशाह जार्ज पंचम के समय में सिक्कों का

प्रचलन शुरू हुआ। जार्ज छठे ने पीतल के सिक्के बनवाये। १९३९ तक

शुद्ध चाँदी का रुपया प्रचलित रहा। तत्पश्चात तांबा और निकेल

के मिश्रण से रुपया का सिक्का बनने लगा।

अशोक स्तंभ के सिक्के

सन

१९५७ में पहली बार भारत सरकार ने सिक्कों पर अशोक स्तंभ

मुद्रित करने की परंपरा शुरू की और सिक्कों की पुरानी पद्धति

(रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, अधन्नी व पैसा) को

बदल कर, फ्रांस की दशमलव प्रणाली अपनायी। नयी पद्धति के अनुसार

एक पैसा रुपए का सौंवा भाग है। जबकि पहले पैसा रुपये का

चौसठवाँ हिस्सा होता था। सन

१९५७ में पहली बार भारत सरकार ने सिक्कों पर अशोक स्तंभ

मुद्रित करने की परंपरा शुरू की और सिक्कों की पुरानी पद्धति

(रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, अधन्नी व पैसा) को

बदल कर, फ्रांस की दशमलव प्रणाली अपनायी। नयी पद्धति के अनुसार

एक पैसा रुपए का सौंवा भाग है। जबकि पहले पैसा रुपये का

चौसठवाँ हिस्सा होता था।

नोटों के स्वरूप में, कागजी मुद्रा का चलन सातवीं सदी में चीन

में हुआ था। कहा जाता है कि चीन में सबसे पहले सन ९१० में नोट

छापे गये। लेकिन वे लोकप्रिय नहीं हो सके। पुनः नोटों को सन

९७० में विकसित स्तर पर शुरू किया गया। चीनी नोटों को कामयाब

बनाने के उद्देश्य से, चाँदी सोने के सिक्कों के चलन पर सख्त

रोक लगा दी गयी।

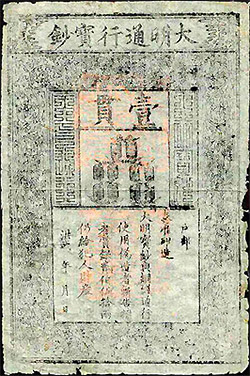

बैंक नोटों का मुद्रण चीन के मिंग शासक वंश के दौरान, सन १३६८

से १३९९ के मध्य किया गया। इस ऐतिहासिक नोट पर १०० नकद की १०

पाइलें चित्रित थीं। इस हिसाब से, नोट की मूल कीमत एक हजार

पाइल हुई। नोट की चौड़ाई २२.८ सेंटीमीटर और लंबाई ३३ सेंटीमीटर

थी। इस प्रकार यह दुनिया का पहला प्रमाणित और सबसे बड़ा नोट है।

लंदन में ७ अक्टूबर १९८३ को ऐसे तीन नोटों की नीलामी की गयी थी

और एक नोट का मूल्य एक हजार डॉलर आँका गया।

‘गिन्नीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ का दावा है कि जुलाई, १६६१

में बैंक नोटों के पहले-पहल प्रचलन का श्रेय स्वीडन को जाता

है। १८वीं शताब्दी के मध्य में, अमरीका ने भी नोटों को छापना

शुरू किया। ‘बैंक ऑफ इंग्लैण्ड’ के पहले नोट का प्रकाशन १९

दिसम्बर १६९९ में हुआ था। लेकिन ब्रिटेन के प्राचीन दस्तावेजों

से ज्ञात होता है कि सन १८५३ में ब्रिटिश डाक टिकटें छापने

वाले प्रेस के मालिक थॉमस रू ने सरकार के वित्तीय विभाग को,

सिक्कों को कागजी मुद्रा में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था।

सन १८६४ में ब्रिटिश सरकार ने थॉमस रू के सुझाव पर गौर किया।

फिर प्रयोग के तौर पर, छोटी रकमों के नोट प्रकाशित किये। नोट

सिक्कों की अपेक्षा लाने-ले जाने और रखने में अत्यंत सुविधाजनक

सिद्ध हुए। और देखा-देखी दुनिया के सभी देशों में नोटों का

प्रचलन फैलता चला गया।

जाली नोटों का चलन

पुराने जमाने में भी नोटों की ठगी, जालसाजी, हेराफेरी और

घपलेबाजी जैसे अपराध होने का अंदेशा रहता था। इसलिए सन १७५९

में छपे एक अमरीकी नोट पर साफ लिखा था कि ऐसे जाली नोट बनाने

वाला व्यक्ति मृत्यु दंड का भोगी होगा। यों तो, आजकल सभी देशों

में, मुद्रा जारी करनेवाला पदाधिकारी धारक को नोट का मूल्य अदा

करने का वचन देता है।

आज भारत में पाँच सौ रुपये का नोट सबसे अधिक रकम का है। लेकिन

‘अमरीका फेडरल बैंक’ द्वारा जारी दस हजार डॉलर का एक नोट,

विभिन्न देशों में प्रचलित नोटों के मुकाबले सबसे अधिक रकम का

विश्व कीर्तिमान स्थापित करता है। इन नोटों के एक ओर सोलमन

पोर्टलैंड चैज (१८०८-७३) का चित्र मुद्रित है। जुलाई १९४४ से

अमरीकी वित्तीय विभाग ने भविष्य में, इन नोटों के प्रकाशन पर

रोक लगा दी है। सन १९६९ में, सौ डॉलर से ऊपर के नोट न छापने का

निर्णय लिया गया। इसके बावजूद, आज दस हजार डॉलर के ४०० नोट

अमरीका में चल रहे हैं।

दिलचस्प बात है कि सत्रहवीं शताब्दी तक एक ही देश के अलग-अलग

बैंक भिन्न-भिन्न नोट जारी करते थे। अमरीका में तो

अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी तक ऐसा चलता रहा। सन १८६१ में

अकेले अमरीका के १६०० बैंकों के १० हजार से भी अधिक किस्म के

नोट चलन में थे। परिणामस्वरूप एक ही देश में भाँति-भाँति के

सैकड़ों नोट चलने से अनेक समस्याएँ पैदा होने लगीं। अंततः नोटों

के प्रसार की व्यवस्था प्रत्येक देश के एकमात्र रिजर्व या

सेंट्रल बैंक के अधीन सुरक्षित की गयी। अब केंद्रीय वित्त

मंत्रालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय स्वर्ण-भंडार के आधार पर

सेंट्रल या रिजर्व बैंक निर्धारित संख्या में नोट जारी करता

है। भारतीय संविधान के अनुसार नोट छापने का एकाधिकार भारतीय

रिजर्व बैंक को ही है।

२३ जून २०१४ |