शहर छोड़ने से पहले एक अंतराल

आता है, जब असल में हम वह स्थान छोड़ चुके होते हैं। बस वहाँ

होते हैं क्यों कि होना होता है। वह समयावधि 'नो मेन्स लैंड' की

तरह होती है। कभी-कभी ज़िंदगी का एक ख़ासा बड़ा टुकड़ा कोई 'नो

मैन्स लैंड' की तरह ही जी रहा होता है और जीता चला जाता है।

बंसी ने जरा उचककर खिड़की से

बाहर झाँका तो बॉटल ब्रश की झुकी शाखाओं को छूकर आती हवा ने

उनके बाल छितरा से दिए। वह खड़े हुए। नाक पर चश्मा कुछ ठीक

किया और ठहरकर पेड़ को देखा। उन्हें चिढ़ाने के लिए बॉटल ब्रश

को कबीर हमेशा वीपिंग विलो कहता था, विपिंग विलो, आपका रोंदू!

हवा के अगले झोंके के साथ ही एक परास्त-सी मुस्कान उनकी सारी

देह को स्पर्श कर वापस खिड़की से बाहर हो गई - पेड़ के उस पार

तक, जहाँ आज तलक वह लगभग पच्चीस साल पुराना एक दृश्य ठिठक खड़ा

है।

एक विशालकाय हाथी की गर्दन पर

बैठा तीन-चार साल का कबीर, जो लगभग लेटकर हाथी के पंखों जैसे

कानों को छूने की कोशिश कर रहा है। कभी यह कान तो कभी वह कान।

नन्हें-नन्हें हाथ उत्साह और विस्मय से कभी इस ओर जा रहे हैं,

तो कभी उस उर। आँखें एकटक हाथी के उन हिलते कानों को देख रही

हैं।

नन्हें कबीर के पीछे बैठा महावत

हाथ नचा-नचाकर इसी खिड़की की ओर देखकर लगातार कुछ कह रहा है -

"बहन जी एक रुपया दोगी, तो बच्चे को उतारूँगा, बस एक रुपया।"

खिड़की के फ्रेम में बंसी

नहीं, प्रेमा है, उनकी पत्नी प्रेमा क़बीर की माँ।

कबीर भी महावत की हर चीख में अपनी चीख जोड़ रहा है, "माँ मत

देना, मुझे नहीं उतरना, मैं नहीं उतरूँगा।" मानो एक आरोह हो,

तो दूसरा अवरोह।

हाथी पर बैठे कबीर को देख

प्रेमा कुछ हैरान हुई, "अरे, किससे पूछकर बैठाया था हाथी पर?"

"बैठाया तो मैंने, पर तुम एक रुपया दोगी, तो उतारूँगा!"

"मैं नहीं उतरूँगा, नहीं उतरूँगा!"

"चुप रह! रुपया लिए बिना तो मैं तुझे उतारूँगा भी नहीं!" महावत

झल्लाकर बोला।

"नहीं देना, माँ नहीं देना!" कबीर ने हाथी पर तबला-सा बजाया।

तभी एक पड़ोसन रुआँसा-सा

बच्चा चिपकाए तेज़ कदमों से इस ओर आई, "बहन जी, दे दो, एक रुपए

की तो बात है, मेरा बेटा रो-रोकर अधमरा हो गया, तब भी नहीं

उतारा इसने, फिर दो रुपए लिए, तुमसे तो एक की कह रहा है।"

"नहीं दूँगी तो क्या करेगा?" प्रेमा ने कलफदार आवाज़ में महावत

से पूछा।

"नहीं दोगी तो समझ लो, बच्चा गया।"

"गया! कहाँ गया?"

"गया, हमेशा के लिए गया, समझ लो अब!" महावत पर नशा-सा तारी था।

"जा, ले जा फिर!" प्रेमा की आँखों में शरारती तारे टिमटिमा

उठे, "अरे, एक दिन तो रखकर दिखा इसे, औरों जैसा समझा है क्या!

हाथी समेत लौटाने आएगा तू खुद ही!"

माँ का जवाब सुनकर कबीर को

ढ़ाँढ़स बँधा कि अभी हाथी की सवारी कुछ और करने को मिलेगी। वह

तालियाँ बजाने लगा, "चलो, अगली गली में चलो!"

प्रेमा ने खिड़की बंद कर दी

तो महावत का सारा नशा दिमाग़ से उतरकर जूतों में पहुँच गया।

कुछ क्षण असमंजस में रहकर उसने एक मोटी-सी गाली देते हुए झटके

के साथ कबीर को बगल से पकड़कर उतार दिया। उतरते ही कबीर ने

हाथी की सूँड पर लटकना चाहा। महावत को कबीर से बचकर वहाँ से

जाना मुश्किल हो गया। कबीर को डपटता हुआ उसे वहीं छोड़ वह

जैसे-तैसे आगे निकल पाया था।

वह महावत तो उसे लौटाकर आगे

निकल गया था पर इस बार, इतने साल बाद! एक हूक-सी उठी बंसी के

सीने में, क्या हर महावत लौटाता है? इस बार तो हम एक रुपया

क्या, अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, पर वह महावत।

उस दृश्य ने हौले से अपनी पलकें झपका लीं तो बंसी ने चश्मे पर

आ गई नमी को साफ़ करते हुए कमरे की ओर रूख़ किया। आराम कुर्सी

पर खुद को छोड़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनकी दाईं आँख की

नमी में कुछ आगे-पीछे हो रहा है। चश्मे को हाथ में पकड़े हुए

उन्होंने आँख की ओर ध्यान केंद्रित किया तो मुँह ने बुदबुदाया,

"कितनी बड़ी केतली!"

इतनी दूर का दृश्य अपने इतने

पास पाकर बंसी कुछ अचकचा-से गए। उन्हें याद आया, एक दिन लगभग

दो-ढ़ाई साल के कबीर की नन्हीं शैतान हथेली थामे वह पार्क की

ओर जा रहे थे कि कबीर ने एक ओर उँगली से इशारा करते हुए शोर

मचा दिया था, "कितनी बड़ी केतली, पापा, कितनी बड़ी केतली!"

पहले तो बंसी कुछ समझ नहीं

पाए थे, फिर उन्होंने कबीर की उँगली के इशारे की सीध में देखा

और पाया कि पार्क के किनारे एक ऊँट बैठा है। ठहर कर देखा तो

अचंभित हुए। बैठा हुआ ऊँट सचमुच एक बड़ी-सी केतली लग रहा था।

स्मृतियाँ मन में गहरे कहीं

सींझती हैं जैसे मिट्टी में बीज। समय उन्हें सींचता है तो उन

पौधों की शाखों पर नन्हीं-नन्हीं कलियाँ खिल आती हैं, जो मन के

इस अनमने शहर को आबाद होने का भ्रम दे जाती हैं। ठंडे फेन-सा

मीठा भ्रम! एक दिवास्वप्न!

कबीर का सेना में भर्ती होना

खुद कबीर का कम और बंसी का ज़्यादा बड़ा सपना था। सैनिक स्कूल

में बतौर मास्टर काम करते हुए बंसी की हर साँस ने चाहा था कि

कबीर सेना का बड़ा अधिकारी बने - मेजर, लेफ्टनेंट कर्नल और फिर

कर्नल। बंसी रोज़ सुबह सैर करते समय परिंदों को दाना देते थे।

यह सपना भी उनके लिए सुबह के किसी परिंदे से कम न था।

बी.ए. के बाद कबीर का

आई.एम.ए., देहरादून में भर्ती होना उस सुबह के परिंदे की वह

पहली उड़ान थी, जो बहुत ऊँची तो नहीं होती, मगर होती बहुत कठिन

है। आई.एम.ए की परीक्षा के लिए कबीर का वजन कम करने के प्रयास

में, लगता था, घर की हर चीज़ कुछ हल्की हो जाएगी। बंसी की

देख-रेख में कबीर की घंटों की दौड़ और व्यायाम तथा कम भोजन तक

ही बात कैसे सीमित रहती! जून की दोपहर में घर में पंखे चलने

मना थे। कबीर को दो दिन तक उस गर्मी में बिना कुछ खाए-पिए

घंटों कंबलों में लपेट कर रखा गया था। आखिरी दिन जब वज़न देखा

गया तो पूरा घर मानो बिना वज़न के तैर रहा था - आकाश से कहीं

ऊपर स्पेस में!

और फिर शुरू हुआ आई.एम.ए. के

प्रशिक्षण का वह कठिन दौर, जो देश भर के अलग-अलग परिवारों,

अलग-अलग संस्कृतियों से आए लड़कों को एक-से साँचे में ढाल देता

है। साल के अंत में उस पास आउट परेड में, जब टोलियों में जवान

मार्च पास्ट करते हुए सामने से गुज़र रहे थे, बंसी हैरान थे।

वह अपने कबीर को पहचान नहीं पा रहे थे। हर जवान पर उन्हें कबीर

होने का संदेह हो रहा था। फिर कुछ देशभक्ति के गीत गाकर

राष्ट्रीय गान के बाद सभी जवानों ने अपनी टोपियाँ हवा में

उछालकर लपकी थीं तो बंसी की आँखों में खुशी छलछला आई थी। सिर

के ऊपर से उड़ान भरती परिंदों की एक टोली गुज़र गई थी।

उन्होंने साथ खड़ी प्रेमा का स्वर सुना था, "आज हमारा बेटा फौज

का हो गया।" भीतर भी एक परिंदा पंख लहरा रहा था।

देहरादून में औपचारिक रूप से

उन्होंने और प्रेमा ने खुद अपने हाथों से कबीर की वर्दी पर

बिल्ले लगाए थे। वे बिल्ले! जिन पर लिखा था - इलैवन जाट

रेजीमेंट। उस सजीली वर्दी में लंबी कद-काठी वाला कबीर इतना

जँचेगा, प्रेमा ने कभी सोचा न था। बंसी एकटक देख रहे थे कि आज

उनका सपना सजा-सँवरा खड़ा है। प्रेमा ने नज़रें फेर ली थीं -

'कहीं नज़र न लग जाए!' उन्हें लगा था कि माँ की नज़र का भी

क्या भरोसा करना म़ोह की नज़र जो ठहरी!

"आज से मैं जाट हो गया!" कबीर मुस्करा रहा था।

और बंसी ने अगले तीन सालों

में महसूस किया था कि कबीर धीरे-धीरे जाट होता जा रहा है। उसकी

बोली, उसका लहजा, उसकी बातें, उनके कबीर की नहीं बल्कि कैप्टेन

कबीर कौल, इलैवन जाट रेजीमेंट की थीं। उठते-बैठते वह अपने जाट

होने का सबूत देना न भूलता था।

एक दिन उन्हें चाबियों का

गुच्छा लिए अलमारी के पास खड़े कुछ सोचते देखा तो एक

लापरवाह-सी आवाज़ में बोला था, "क्या पापा, आप ताले-चाबी में

लगे रहते हैं। हम फौज के जाटों में तो ट्रंक-अलमारियों में

ताले का टंटा, मेरा मतलब, कंसेप्ट ही नहीं है!" फिर हल्की हँसी

के साथ जोड़ा था उसने, "ताला होता है तो घी के कनस्तर पर, बस!"

फिर एक दिन कबीर राशि को मिलवाने

घर लाया था। पहले तो लगा था कि अलग भाषा, अलग संस्कृति की राशि

से कैसे निभेगी, पर फिर सोचा था कि जब बेटा जाट हो सकता है तो

बहू पंजाबी क्यों नहीं! और हल्दी-मेहंदी की खुशबू लिए राशि ने

कबीर के घर, उसके जीवन में प्रवेश किया था। कुछ ही दिन बाद

कबीर उसे लेकर अपनी नई पोस्टिंग - इंफाल की अनजानी पहाड़ियों

की ओर रवाना हो गया था। सुकून मिला था यह जानकर कि पोस्टिंग

इंफाल में हुई है, कारगिल में नहीं।

सप्ताह में लगभग दो बार फोन पर फौजी बेटे की रोशनी-सी आवाज़ के

स्पर्श के लिए कान सप्ताह के सातों दिन सावधान की मुद्रा में

रहते थे। रात का विश्राम भी वस्तुत: कानों के लिए सावधान ही

होता था। फौजी के पिता के कानों को भला विश्राम कैसा! फोन वहीं

से आ सकता था। यहाँ उस खुफिया जगह का नंबर नहीं दिया जा सकता

था। इसलिए सप्ताह भर के उन असंख्य पलों में से वे कौन-से जीवंत

पल होंगे जो उस रोशनी को बंसी के कानों तक लाएँगे, खुद उन पलों

को भी नहीं मालूम था। न ही लगभग तीन महीने बाद आने वाले वे

बदनुमा स्याह पल जानते थे कि बंसी के कानों को वे कबीर की

नहीं, इंफाल से ही किसी सेनाधिकारी की आवाज़ सुनाने वाले हैं

कि 'कबीर इज नो मोर'

सुबह के उस

परिंदे ने आकाश में उड़ान भरते हुए अचानक दम तोड़ दिया था। देश

के लिए ख़बर थी कि एक और जवान आतंकवाद का शिकार हुआ। अख़बारों

में खबर छपी कि जवान नहीं, कैप्टेन था यानी सेना का अधिकारी।

पर बंसी, उनके लिए तो यह ज़िंदगी का ऐसा निष्ठुर सत्य था जिसे

वह छूना नहीं चाहते थे, पर जो उनकी देह से चिपक गया था, जिसका

स्पर्श उनकी त्वचा को भेद कर भीतर पहुँच गया था, जो उनकी रगों

में एक जीवंत उपस्थिति की तरह लगातार बह रहा था। जब भीतर की ओर

उन्मुख होते थे, तो वहाँ एक बहरा अंधेरा पाते थे। इतना बहरा कि

वह चीखें भी न सुन पाता था। किससे कहते वह कि ईश्वर भटक गया

है, उसे कोई उँगली पकड़कर सही राह तो दिखा दे! काश, ईश्वर का

भी कोई ईश्वर होता!

वर्षों पहले

रोम में 'माउथ ऑफ ट्रुथ' के सामने खड़े होकर उन्हें एक सिहरन

हुई थी। सच का चेहरा! इतना भयावह, इतना विकृत! गोल चेहरे और

टेढ़े मुँह वाला सच। पत्थर की दीवार पर बने उस सच के मुँह में

सभी पर्यटक अब हाथ डालकर देखते हैं। पुरानी धारणा है कि अगर सच

बोला होगा तो हाथ वापस आएगा, झूठ बोला होगा तो हाथ गँवाना होगा

क्यों कि सच का मुँह जो ठहरा। स्वयं भले बने रहकर अपने

विरोधियों को सजा देने का एक प्राचीन सामंती ढंग! एक अनजाना डर

उनकी रगों में दौड़ गया था सरसराता हुआ। आज वह युग नहीं, वह

सामंती प्रथा नहीं, सच-झूठ का फैसला नहीं, सिर्फ़ एक पर्यटक

स्थल है यह 'सच का मुँह', पर रीढ़ तक में खौफ़ का वजूद महसूस

करा देता है। क्यों? क्यों होता है सच का चेहरा इतना भयावह!

सच! एक सच और

होता है जो हमें अपने मुँह में हाथ डालकर बाहर निकालने की

कोशिश की मोहलत भी नहीं देता। बिना चेहरे वाला सच, जो अचानक

सामने आता है बिन बुलाए ज़िंदगी को स्तब्ध कर देने के लिए,

वहाँ हमेशा के लिए बस जाने को! जिसके सामने बिन झूठ बोले ही

सिर्फ़ हाथ ही नहीं, न जाने कितनी ज़िंदगियों को गँवा बैठते

हैं हम! न जाने कितनी ज़िंदगियाँ साँस लेती ज़िंदगियाँ!

उनकी निस्तेज

आँखों ने इस अगोचर सत्य के छीटों से कुम्हलाया राशि का चेहरा

देखा तो भीतर गाँठें-सी उभर आई थीं - एक के बाद एक, जो फंदों

की तरह गले में अटकी जा रही थीं। उस बिलखती बहू को बाँहों में

भरते हुए उन्होंने चाहा था कि उसका दुख अपने सीने में हमेशा के

लिए दफन कर लें, पर उनके बेबस हाथ लौट आए थे। न जाने समय की

अर्गला के पीछे अभी और क्या छिपा है!

उन्हें अपनी

नानी का ख़याल हो आया, जो अक्सर कहा करती थीं, 'हम बूढ़ों को

क्या आशीर्वाद चाहिए? यही कि हमारे बच्चे जीते रहें।' उन्होंने

अचानक स्वयं को बूढ़ा हो गया पाया। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है,

इंसान की पास की नज़र कमज़ोर होती जाती है, दूर की नहीं। पर

आशीर्वाद तो दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आया। अब क्या पास और

क्या दूर! काश कि सारी दृष्टि धुंधला जाए हमेशा के लिए!

बहुमंज़िला

मकानों को क्या चाहिए, उनमें बसने वाले लोग! लोगों को क्या

चाहिए, भोजन और चाहिए रिश्तों का साया! बंसी को नानी का बूढ़ा

चेहरा फिर याद हो आया। साए के लिए बाहर सेना के हरे-खाकी रंग

के पैराशूट तंबू गाड़े गए थे, तेरहवीं पर आने वाले लोगों को

धूप की तपन से बचाने के लिए।

लगभग तीन

महीने पहले इसी तंबू के नीचे, इन्हीं कालीनों पर और इन्हीं

कुर्सियों के आस-पास कबीर की बारात सज रही थी। शाम को सेना के

ट्रक में कालीन समेटकर रखे गए। तंबू उखाड़े जाने लगे। बंसी ने

सुना था कि जाट बहुत मुश्किल से जाता है। तेरहवीं तक उसके कभी

भी लौट आने की उम्मीद, जिसे लोग विनोद से खतरा कहते हैं, बनी

रहती है - जाट मरा तब जानिए, जब तेरहवीं हो जाए। अब आज तेरहवीं

हो चुकी थी। जाट मर चुका था। उसके लौटने की कोई आस बाकी नहीं

रह गई थी।

एक पहाड़ी

मज़दूर है मन - पीठ पर बोझ लादे ऊँची-नीची पहाड़ियों पर

चढ़ता-उतरता मज़दूर। नहीं, बल्कि उससे भी अधिक बलवान। जितना

बोझ मन उठा सकता है, कोई हाथ, कोई कंधा या कोई पीठ नहीं। कबीर

की चिता को मुखाग्नि देते हुए उन्हें याद आया था कि बचपन से

जब-जब कबीर उन्हें या वह कबीर को छोड़कर कहीं शहर से बाहर जाते

थे तो कबीर को दस रुपए देते थे। समय के साथ-साथ कबीर की आयु और

रूतबा तो बढ़ा पर उसकी वह दस्सी बराबर दस्सी बनी रही थी।

आई.एम.ए. की

पास आउट परेड के बाद जब कबीर से विदा होकर वह अपनी टैक्सी की

ओर बढ़े थे तो कबीर ने उनकी बाँह पकड़ ली थी - "पापा दस्सी?"

नम आँखों की ओट से उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे देखा था और एक

दस का नोट थमा दिया था। और वह दिन जब कैप्टेन कबीर कौल उन्हें

जम्मू जाने के लिए शालीमार एक्स्प्रेस में बैठाने आया था।

गाड़ी ने सीटी दी, तो कबीर बाहर उनकी खिड़की के पास खड़ा था।

गाड़ी चली, तो अचानक कबीर वहाँ नज़र नहीं आया। वह उचक-उचककर

खिड़की से बाहर उसे ढूँढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें गाड़ी के

भीतर कबीर की आवाज़ सुनाई दी थी, "पापा।"

वह अचकचाकर पलटे, "अरे, गाड़ी चल चुकी है, तुम यहाँ अंदर! जाओ,

तुम ज़ल्दी...!"

"कैसे जाऊँ? दस्सी तो दी नहीं!"

विस्मय,

क्रोध, वात्सल्य - क्या था जिसने उनके शब्द हर लिए थे। जेब से

पर्स निकालकर उन्होंने दस का नोट थमाया था।

"बाय पापा... अपना ख़याल रखना," कहता हुआ कबीर ओझल हो गया

था।''

और उस चिता की लपटों की ओर सजल नेत्रों से देखते हुए उनका

पसीने से नम हाथ जेब में रखे पर्स पर चला गया था। हथेली का

दबाव बढ़ता चला गया था, पर्स को वहीं रोके रखने के लिए। उन्हें

लगा था कि लपटों में से एक चीख उभर रही है, 'दस्सी तो दी नहीं,

कैसे जाऊँ!'

हर वस्तु

मरणासन्न है फिर स्मृतियाँ क्यों नहीं मरतीं? इन स्मृतियों को

एक आस थीं फिर से खिलने की, फिर से मुस्कराने की। वह आस, जो

राशि ने थमाई थी कि कुछ ही महीनों में नन्हा कबीर आने वाला है।

शून्य को शब्द मिल गए थे। स्वप्न स्मृतियों से ही संभव है और

स्मृतियाँ स्वप्नों से। जैसे एक खंबा गिरने से पूरा मकान ढह

जाता है, वैसे ही यह आस भी भुरभुराकर ढह गई। अंधेरों में खो गई

बहुत जल्द।

दूर कहीं फूल

के टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी। सीने में मानो बर्फ़ के पहाड़

उग आए हों। गर्म भाप वाले पहाड़! बोझिल पहाड़! ये पहाड़ साँसों

के ऊपर रखे महसूस होते हैं। सीगल का रोना नवजात शिशु की

आवाज़-सा होता है। लगा था कि समंदर की सतह पर ढेरों सीगलों ने

रोते-रोते दम तोड़ दिया। धीमी आँच में किसी ने फूँक मार दी थी।

अजीब ताप था, जो जला रहा था आत्मा को। कबीर को पंचतत्वों ने

मानो, संपूर्णता में तो आज ही अपने में समोया था।

राशि और

प्रेमा की बेबस नज़रों का लगातार सामना करने की हिम्मत अब

उनमें नहीं बची थी। लगता था कि वे नज़रें उन्हें नोंच-नोंचकर

पूछ रही हैं कि सुबह के परिंदों को दाना देना क्यों छोड़ दिया

अब! मन अकेलेपन के लिए अकुला-सा गया। वह उठे और घर से बाहर

निकल आए। जेब को टटोला तो एक में पर्स था और दूसरी में कबीर का

एक बिल्ला। उसके सामान में से टोपी और पेटी निकाल उन्होंने

सहेजकर अपनी अलमारी में रख ली थी और यह एक बिल्ला उसी दिन उनकी

पतलून की जेब में आ गया था।

बाहर आए तो

डाकिए ने एक खत थमा दिया - लेफ्टनेंट कर्नल बाबा का, जो इलैवन

जाट रेजीमेंट के प्रभारी अधिकारी थे। नज़रों ने आखिरी पंक्ति

पढ़नी चाही - इलैवन जाट परिवार इस शोक की घड़ी में। दृष्टि

धुंधला गई। पूरा खत पढ़ने का मन न हुआ। उसे जेब में डाला और बस

स्टॉप की ओर बढ़ गए।

जो बस खड़ी

थी, उसी में चढ़ गए। लगभग खाली थी। खिड़की से झाँककर

देखा-दौड़ते खंभे, फिसलते तार, भागते साइन बोर्ड और सिर के ऊपर

से गुज़रते पुल-दर-पुल। सब कुछ भाग रहा है, चल रहा है। कहीं

कुछ ठहरा है तो उनका अपना जीवन।

बस के

ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाया तो उन्हें होश आया। नहीं, भीतर

कुछ चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है वेग के साथ - मन भर का एक

मन। उसे भी ठहर जाना चाहिए अब। उसके चलने से भला चला है कभी

कुछ!

वह बस से

नीचे उतर आए। कुछ फासले पर यमुना दिखी। न जाने क्यों पाँव उसी

ओर बढ़ गए। उस काली यमुना को उन्होंने बेरंग नज़रों से देखा।

उनका हाथ अपनी पतलून की जेब में गया, जहाँ लेफ्टनेंट कर्नल का

खत था।

उन्होंने वह

खत निकाला और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए यमुना के हवाले कर दिया।

हाथ फिर जेब में गया तो उँगलियाँ बिल्ले से टकराई। मन ने कहा,

'इलैवन जाट रेजीमेंट'। न जाने क्यों उनकी उँगलियों ने हौले से

उस बिल्ले को थामा और बाहर निकालकर उसे भी यमुना की लहरों को

दे दिया।

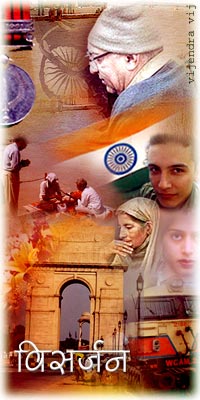

क्या था यह!

विसर्जन! शायद, हाँ। जिसका कभी सृजन किया था, उसी का विसर्जन।

उस सृजन की स्मृतियाँ का भी

विसर्जन। आत्म-विसर्जन! पर हो पाता

है क्या! यादों से हम कितना घबराते हैं, उन्हें खत्म करना

चाहते हैं, पर कर पाते हैं क्या! विसर्जन। आत्म-विसर्जन! पर हो पाता

है क्या! यादों से हम कितना घबराते हैं, उन्हें खत्म करना

चाहते हैं, पर कर पाते हैं क्या!

बंसी ने हाथ

जोड़कर यमुना में हिल रही डूबते सूरज की परछाई को प्रणाम किया

और बस स्टाप की ओर लौटने लगे। मन ने चाहा, एक बार पलटकर देखे,

पर हिम्मत नहीं हुई।

अगर उन्होंने

देखा और लहरों में से आवाज़ आई - 'पापा दस्सी!' तब क्या होगा!

|