|

१ १

मानसून -

प्रकृति का जीवन संगीत

-प्रभात

कुमार

मानसून-

प्रकृति अपने हजार रूपों में हमारे सामने खुशियों का ख़जाना

लाती है, किंतु मानसून के इस चटकीले रंग ने मानव–मन और

मष्तिष्क पर अपना जो असर छोड़ा है, वह कल्पना से परे है।

वैज्ञानिक, लेखक, कवि, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, राजा, रंक,

जनता या सरकार- इनमें कोई भी नहीं जो मानसून के जादू से बचा

हो।

विस्तार एवं प्रकार-

भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में कृषि का आधार और जीवन से

अंतरंगता के चलते शायद बहुतों को विश्वास न हो कि मानसून शब्द

की उत्पत्ति अरबी भाषा के ‘मौसिम’ शब्द से हुई है। अरब के

समुद्री व्यापारियों ने समुद्र से स्थल की ओर या इसके विपरीत

चलने वाली हवाओं को मौसिम कहा, जो आगे चलकर मानसून कहा जाने

लगा। मानसून का जादू और इसका जीवन–संगीत भारतीय उपमहाद्वीप में

ही फैला हो, ऐसा नहीं। वास्तव में, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी

जलवायु संरचना है। भूगोल पर इसका विस्तार लगभग १० डिग्री

दक्षिणी अक्षांश से लेकर २५ डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है।

यद्यपि मानसून मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया,

मध्य अफ्रीका तथा उत्तरी आस्ट्रेलिया में पूर्ण विकसित रूप में

मिलता है किंतु अमेरिका और मेक्सिको के पश्चिमी भागों तक इसके

तार जुड़े हैं।

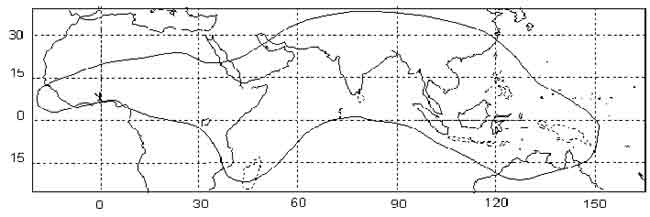

विभिन्न महाद्वीपों पर इसका प्रमुख विस्तार

नीचे के चित्र में दर्शाया गया हैः

(इनसाइक्लोपीडिया ऑफ

क्लाइमेटोलॉजी के १९८७ संस्करण से साभार)

संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा एशिया में थाइलैंड,

म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम में मानसून का प्रभाव गर्मियों में

स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है जबकि हिंद महासागर के विस्तृत

जलराशि के चलते इंडोनेशियाई द्वीप समूहों पर इसका प्रभाव कम

है। दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस में जाड़े के दिनों में चलनेवाली

व्यापारिक पवनों का गर्मी के दिनों में गायब होना भी मानसूनी

हवाओं के चलते है। पवन के बहने की दिशा के अनुसार, मानसून को

मुख्य रूप से दो हिस्सों में बाँटा जाता है– दक्षिण–पूर्वी

मानसून एवं उत्तर–पश्चिमी मानसून। गर्मियों के पश्चात, मई के

अंत या जून के प्रारंभ में हिंद महासागर की ओर से आनेवाली

पवनों द्वारा भारतीय प्रायद्वीप में होनेवाली वर्षा को सामान्य

तौर पर मानसून कहा जाता है। जबकि, अक्टूबर–नवम्बर के आसपास

बंगाल की खाड़ी की ओर से लौटती हुई उन हवाओं को जो, भारत के

तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका और उत्तरी आस्ट्रेलिया में वर्षा

करती है, उत्तर–पश्चिमी मानसून कहा जाता है।

मानसून का भूगोल एवं वैज्ञानिक तथ्य-

प्रकृति के लय–ताल में बँधे मानसून चक्र को पृथ्वी और समुद्री

जल के ऊपर वर्षभर पड़नेवाली सौर ऊष्मा के फलस्वरूप होनेवाले

तापांतर के रूप में समझा जा सकता है। जलीय एवं स्थलीय भागों

में सौर–विकिरण को धारण करने की क्षमता अलग–अलग होती है। स्थल

भाग की तुलना में, सूर्य की ऊष्मा समुद्री जल को अधिक देर से

गर्म कर पाती है। जाड़े के पश्चात अप्रैल–मई में सूर्य की गर्मी

पाकर, भारतीय प्रायद्वीप तथा दक्षिण–पूर्व एशिया का स्थलीय भाग

जहाँ खूब गर्म हो जाता है वहीं हिंद महासागर की विशाल जलराशि

अपेक्षाकृत ठंडी होती है। स्थलीय भाग में हवाएँ गर्म होकर ऊपर

की ओर उठती है और निम्न दाब की स्थिति पैदा हो जाती है।

तापांतर और निम्न दाब की स्थिति में, अरब सागर और बंगाल की

खाड़ी में उच्चदाब की स्थिति वाली शीतल समुद्री पवन अपने साथ

भारी नमी लिए आगे बढ़ती है। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में

सह्याद्रि और उत्तर में हिमालय पर्वत जैसे रूकावट को पाकर

मानसूनी हवाएँ ऊपर उठती हैं और शीतलन के पश्चात उसकी नमी से

संघनित होकर वर्षा की बूँदों में बदल जाती है। अरब सागर और

बंगाल की खाड़ी में प्रायः एक साथ उठनेवाली मानसूनी पवन के आगे

बढने पर केरल के निकट पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत के मेघालय

में गारो–खासी की पहाड़ियों से टकराकर २५०० मिलीमीटर से भी

ज्यादा वर्षा करती है।

बंगाल की खाड़ी से चलने वाली शाखा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत,

म्यांमार, भूटान और नेपाल में वर्षा करती है। दक्षिण–पूर्वी

मानसून की दोनों शाखाएँ आगे बढने पर गंगा के मैदानी हिस्से में

मिलकर पश्चिम भारत होते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ जाती है।

दक्षिण–पूर्वी मानसून जैसे–जैसे आगे बढ़ती है, उसकी नमी कम

होती जाती है और वर्षा की मात्रा भी। सितंबर के अंत में स्थिति

उल्टी होने पर, हवाएँ अपना रुख बदल लेती हैं और मध्य भारत के

मैदानों और बंगाल की ख़ाड़ी के ऊपर से लौटते हुए वापसी में नमी

से भर जाती है। उत्तर–पश्चिमी दिशा में बहती हुई, नमी से भरी

ये मानसूनी हवाएँ लौटते समय भारत के तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका

तथा आस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में सामान्य से भारी वर्षा

करती हंै। मानसून की उत्पत्ति एवं इसकी भविष्यवाणी प्रारंभ से

ही लोगों के लिए जिज्ञासा एवं खोज का विषय रहा है। ज्योतिषीय

गणनाओं के आधार पर वर्षा के दिनों का अनुमान प्राचीन काल से ही

भारतीय पंडितों द्वारा किया जाता रहा है। आनेवाली मानसून से

संभावित वर्षा का पूर्वानुमान कोई आसान काम नहीं। वैज्ञानिक

तरीके से, १८८४ से ही इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं।

भारतीय

उप–महाद्वीप में मानसून की लंबी अवधि के लिए भविष्यवाणी की

जिम्मेदारी १८७५ में स्थापित भारत मौसम विभाग निभा रहा है।

मौसम विभाग द्वारा १६ क्षेत्रीय एवं वैश्विक राशियों का उपयोग

कर १९८८ में एक मॉडल विकसित किया गया ताकि लंबी अवधि के लिए

मानसून की भविष्यवाणी की जा सके। इन राशियों में तापमान से

संबधित ६, वायुदाब क्षेत्र से संबधित ३, दबाव में भिन्नता की

स्थिति के लिए ५ तथा हिमक्षेत्र से संबधित २ राशि है। विभिन्न

स्थानों पर लिए गए ताप, दाब, आर्दता जैसी स्थलीय, समुद्री एवं

वायुमंडलीय भौतिक राशियों के मान पर आधारित सांख्यिकीय मॉडल की

सहायता से संभावित मानसून की वर्षा का अनुमान लगाया जाता है।

सुपर कंप्यूटर का उपयोग

कर, घात प्रतिगमन माडल (power Regression Model) की सहायता से

प्राप्त वर्ष–मान ४ प्रतिशत संभावित त्रुटि सीमा के लिए

स्वीकार्य होता है।

कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यः—

मानसून की वर्षा के संदर्भ में इतिहास एवं

विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य रोचक तथ्यों पर ज़रा एक नजर डालें—

लगभग २००० ईसा पूर्व रचित उपनिषदों में पृथ्वी और सूर्य के

सापेक्षिक गति से उत्पन्न मौसम–चक्र, बादलों का बनना तथा वर्षा

जैसी विषयों पर पहली बार दार्शनिक चर्चा का उल्लेख मिलता है।

चौथी सदी ईसापूर्व में कौटिल्य द्वारा लिखा गये 'अर्थशास्त्र'

में वर्षामापी उपकरण का वर्णन तथा राजस्व एवं राहत कार्यो में

वर्षा के वैज्ञानिक माप का महत्त्व बताया गया है। ५ वीं सदी

में वराहमिहिर द्वारा रचित पुस्तक वृहतसंहिता में 'आदित्येत्

जायते वृष्टि' कहकर सूर्य को वर्षा का जनक कहा गया है।

७ वीं सदी में कालीदास द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथ

’मेघदूतम’ में मानसून की वर्षा का मध्य भारत में आगमन काल तथा

बादलों के क्रमशः आगे बढने का काव्यमय वर्णन है।

आधुनिक समय में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैली ने १६३६ ईस्वी में

ग्रीष्मकालीन भारतीय मानसून पर विस्तृत विवरण लिखा। १८७७ ईस्वी

में आए भयंकर सूखे के पश्चात भारत में पदस्थापित एक अंग्रेज

मौसम वैज्ञानिक तथा भारत मौसम विभाग के संस्थापक

एच.एफ.ब्लैनफोर्ड ने १८८४ में पहली बार मानसून के आगमन की

वैज्ञानिक आधार पर भविष्यवाणी की।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लंबी अवधि की गणना के आधार पर

औसत मान की ९० से ९७ प्रतिशत तक होनेवाली वर्षा सामान्य मानसून

कहलाती है जबकि ९० प्रतिशत से कम वर्षा सूखे का संकेत है।

भारतीय उपमहाद्वीप में १९८९ से लगातार दक्षिण–पश्चिम मानसून की

सामान्य वर्षा हो रही है। १९२१–१९४० एवं १९५२–१९६४ की अवधि के

बाद पिछले १०० वर्षों में ऐसा तीसरी बार हुआ है।

मानसून से होने वाली सामान्य वर्षा की तीव्रता २।५ से ७।५

मिलीमीटर प्रति घंटा है। किंतु विशेष परिस्थिति में कभी–कभी जब

१०० मिलीमीटर प्रति घंटा से अधिक वर्षण हो तब इसे ’बादल का

फटना’ कहा जाता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में होनेवाली औसत वार्षिक वर्षा का ८०

प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सिर्फ तीन महीनों में

ही हो जाती है।संसार में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य

में स्थित जगह मासिनराम (चेरापूँजी) में होती है।

मानसूनी प्रदेश में ज्यादातर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन मिलते

हैं किंतु कम वर्षा के क्षेत्र में उष्ण–कटिबंधीय पतझड़ वन भी

मिलते हैं। सागवान, साल, सेमल, शीशम, बाँस जैसी बहुमूल्य

लकड़ियों के अलावा वायवीय जड़ों के सहारे दूसरे वनों पर विकसित

होने वाले इपिफाइटिक आर्किड जैसे पादप समूह भी पाये जाते है।

भारतीय भाषाओं में मानसून के बादल के लिए घन, घटा, मेघ, बदली,

जलद, सौदामिनी जैसे कम से कम ४० से अधिक पर्यायवाची शब्द हैं।

मालदीव में इसे हुलहांगु या इरूवाई, श्रीलंका में इसे

यल्हुलंगा या कच्चन नाम से पुकारा जाता है।

अंत में—

भारतवर्ष अगर छह ऋतुओं का देश है, तो मानसून उस चक्र की धुरी

है। आज भी, मानसून से होनेवाली वर्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था का

आधार है। सकल घरेलू उत्पाद का ३० प्रतिशत कृषि से आता है जबकि

लगभग ६७ प्रतिशत मजदूरों की निर्भरता कृषि या इसपर आधारित

उद्योगों पर है। सरल शब्दों में कहें, तो मानसून के रूप में

प्रकृति ने जो जीवन संगीत सुनाया है उसपर कला और विज्ञान दोनों

के चाहनेवाले मुग्ध हैं। शीत–ऋतु के पश्चात कोयल अफ्रीका के

पूर्वी तट से आकर अगर वसंत का राग सुनाती है तो सारी गरमी भर

बैठ, पपीहा भी पी–कहाँ की रट लगाए रहता है। आषाढ के बूँदों से

लेकर सावन की झड़ी और फिर भादों में पोर–पोर तक तृप्त हो जाने

का अहसास भला उसे और कौन देगा? मानसून के बिना तो मन सूना ही

रहेगा न! दरिया की धार न सही, पानी की कुछ बूँदे तो चाहिए ताकि

सीपी में उसे बंद कर मोती गढ़ सकें।

१६ मार्च २००४ |