|

कार्तिक, शरद,

रास और विरह

(शरद ऋतु पर विशेष)

-

डॉ. मंदाकिनी शर्मा

प्रकृति के नियत चक्र के साथ वर्ष भर के महीनों और

उनसे जुड़ी ऋतुओं का परिवर्तन स्वचालित क्रिया है। ठीक

वैसे ही ऋतु अवलंबित मानव जीवन तथा उसके मन का भी

परिवर्तन स्वचालित ही है।

कार्तिक का महीना शरद ऋतु का महीना है। षडऋतु वर्णन

में इस माह और इस ऋतु का बार बार उल्लेख मिलता है।

विद्वानों के मत-अनुसार षटऋतु चित्रण का सर्वप्रथम

उल्लेख वाल्मीकि जी की रचना रामायण में मिलता है और

कालिदास के ग्रंथ ऋतुसंहार में इस परम्परा का समुचित

विकास हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल एवं

आधुनिक काल के विभिन्न रचनाकारों ने इसी परंपरा का

निर्वहन करते हुए उत्कृष्ट भाव गीत तथा कविताओं की

रचना की है। इसी क्रम में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी

'पद्मावत' में नारी के सौंदर्य संवर्धन की ऋतु के रूप

में शरद ऋतु को चित्रित करते हुए लिखा है-

"आई सरद ऋतु अधिक पियारी। नौ कुँवार कार्तिक उजियारी।।

पद्मावती भै पुनीवं कला। चौदह चाँद उए सिंघला।।"

अर्थात् फिर शरद ऋतु आई जो औरों से अधिक प्रिय लग रही

थी। कुआर कार्तिक की उजियाली नई जान पड़ती थी।

पद्मावती की मुख छवि पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी हुई।

जब ऋतु चित्रण की बात आती है तब पुष्प सूर्य, चंद्रमा

जैसे जन-जन के प्रिय उपमानों के प्रयोग की बात भी आती

है। भारतीय साहित्यकारों (संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के

साहित्यकारों) का सर्वप्रिय एवं सर्वमान्य उपमान

चंद्रमा और कमल का फूल रहा हैं। कमल इस देश का आद्य

अर्चना प्रसून और राष्ट्रीय पुष्प है और चंद्रमा तो

मानव मात्र के आनंदमय कौतूहल का सनातन आलंबन है।

भारतवर्ष में उसका सौंदर्य पूर्णिमा और शरद ऋतु में

विशेष आह्लादवर्धक है ही। समस्त भारतीय साहित्य में ये

उपमान रूढ़ हो गये हैं।

इस ऋतु का आलंबन पाकर प्रेमी मन में सरसता का समावेश

होता है। प्रेम से उत्पन्न यही सरसता सारस (रस का सार)

और स-रास (रस भरे भावों के साथ अपने प्रियतम का

चतुर्दिक अवलोकन करने) जैसे मनोभावों की प्रणेता बन

जाती है। शरद से रास का विशेष तारतम्य बैठता है।

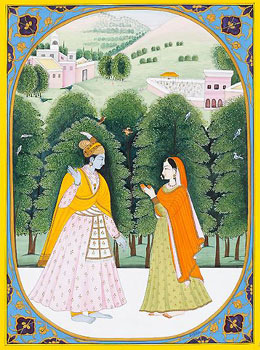

मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के ज्येष्ठ एवं

श्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने इसी रासलीला के प्रसंग में

शरद ऋतु के सौंदर्य को प्रकृति रास की संकल्पना के साथ

चित्रित करते हुए लिखा है-

"विपिन वृंदा रमन सुभग फुले

सुमन रास रुचि श्याम के मनहिं आयो।

परम उज्जवल रेनी छिटकी रही भूमि पर

सद्य: फल तरुणी प्रति लटकि लागे।

तैसोइ परम रमनीक जमुन-पुलिन

त्रिविध बहे पवन आनंद जागे।"

सूरदास जी कहते हैं कि वृंदावन का वन फूलों से महक रहा

है। ऐसी सुंदर रात्रि और खिले हुए फूलों को देखकर

श्याम सुंदर के मन में रास लीला करने का विचार आया। यह

शरद पूर्णिमा की रात है; चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश के

साथ चमक रहा है और उसकी धवल चाँदनी ज़मीन पर फैली हुई

है। यह दिव्य वातावरण ऐसा बन गया है मानो गोपियों

(तरुणी) को उनकी साधना का फल (श्री कृष्ण का साथ)

तुरंत मिलने वाला है।

यमुना का तट भी इस दृश्य को और अलौकिक बना रहा है। वह

किनारा भी परम रमणीय लग रहा है। साथ ही, तीन प्रकार की

(शीतल, मंद, सुगंधित) हवा बह रही है, जो इस आनंद के

क्षण को और भी बढ़ा रही है। संक्षेप में, प्रकृति का

हर तत्व रास लीला के लिए एक आदर्श और दिव्य मंच तैयार

कर रहा है।

शरद ऋतु की छटा और रास की पृष्ठभूमि में प्रकृति का

निखार देखते ही बनता है। रासेश्वर की लीला भूमि पर

औषधिराज चंद्रमा का पुष्प समूह पर, वृक्षों पर, विशेष

अनुराग करना वनस्थली के सौंदर्य को समृद्धि देता है।

इस समृद्धि पर पूरी प्रकृति मोहित है और उस पर सुरभित

पवन का चलना आनंद -ही-आनंद प्रदान करता है। इस आनंद को

पद्माकर जैसे रससिद्ध कवि ने कुछ इस ढंग से शब्दों में

पिरोया है:-

"तालन पै ताल पै तमालन पै मालन पै,

वृंदावन बीथिन बहार बंसीवट पै।

कहे पद्माकर अखंड रास मंडल पै,

मंडित अखण्डित महा कालिंदी के तट पै।।

छिति पर छान पर छाजत छतान पर,

ललित लतान पर लाडिली की लट पै।।

आई भलि छाई सरद-जुन्हाई, जिहि,

पाई छवि आज ही कन्हाई के मुकुट पै।।"

अर्थात शरद पूर्णिमा की चाँदनी हर जगह फैली है—तालाबों

पर, तमाल के पेड़ों पर, फूलों की मालाओं पर, वृंदावन

की गलियों में, वंशीवट पर, रास-मंडल पर, और यमुना के

किनारे पर। यह चाँदनी धरती, छप्पर, छतों, सुंदर लताओं

और यहाँ तक कि राधा जी के केशों पर भी पड़ रही है।

लेकिन कवि इस वर्णन को एक अद्भुत शिखर पर ले जाते हुए

कहते हैं कि यह चाँदनी भले ही हर जगह फैली हो, पर इसका

वास्तविक सौंदर्य, इसकी सार्थकता, या इसकी सबसे उत्तम

'छवि' तो तब प्रकट होती है, जब यह कन्हाई के मस्तक पर

रखे मोर-मुकुट पर पड़ती है। अर्थात्, कृष्ण के मुकुट

से टकराकर यह चाँदनी भी धन्य हो गई है और स्वयं और

अधिक शोभायमान हो उठी है।

शरद पूर्णिमा कहते ही जो चित्र बनता है वह-रास मंडल का

ही होता है। ये रासलीला जैसी भाव मुद्रा शरद ऋतु को

विशेष बनाती है। श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कंध के

२९ से ३३ तक के पाँच अध्याय में शरद ऋतु के पर्याय बन

चुके 'रासलीला' का अद्भुत चित्रण किया गया है। जिसमें

शरद ऋतु की धुली-धुली प्रभा में मिलन, वियोग, स्मरण

पश्चाताप और फिर महामिलन जैसी महत्त्वपूर्ण अवस्थाओं

की अप्रतिम अभिव्यक्ति कृष्ण तथा गोपियों की पारस्परिक

लीलाओं के माध्यम से हुई है। श्रीमद्भागवत पुराण की

रासपंचाध्यायी में शरद को मोक्षदाई अथवा अमृत प्रदाता

(प्रकारांतर से प्रेम सुधा प्रदाता ) ऋतु के रूप में

वर्णित किया गया है क्योंकि योगेश्वर कृष्ण रूपी

चंद्रमा अपनी गोपियों रूपी किरणों के द्वारा विशुद्ध

प्रेम रस का वर्षण इस महत्त्वपूर्ण ऋतु की अद्वितीय

रात्रि यानि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर करते हैं। शरद

पूर्णिमा की रात्रि में होने वाला यह प्रेम-सुधा-रस

वर्षण ही आगे के कवियों को शरद ऋतु के प्रति आसक्ति

प्रदान करता है।

शरद ऋतु में

रास के उल्लास को अपनी अभिव्यक्तियों से चिरंजीवी बनाने वाले

कवियों में नंददास, हरिराम तथा रहीम का नाम भी स्मरणीय है। इन

तीनों कृष्ण भक्त कवियों ने शरद ऋतु के पर्याय 'रासलीला' को

केंद्रीभूत करते हुए रासपंचाध्यायी के नाम से क्रमशः रोला छंद,

त्रिपदी छन्द और मुक्त छंद के रूप में रचनाओं का निर्माण किया

हैं। 'उज्जवल नीलमणि' के रचनाकार नंददास जी ने शरद पूर्णिमा की

माधुरीमय रात्रि का सुंदर चित्र कुछ इस प्रकार खींचा है:-

" जदपि सहज माधुरी विपिन सब दिन सुखदाई।

तदपि रंगीली सरद समय मिलि अति छवि पाई।

मंद-मंद चली चारु-चंद्रिका आस् छवि पाई

उझकति है पिया रमा-रमन को मनु तकिआई।।"

अर्थात वृन्दावन तो हमेशा ही सुंदर और सुखद है, लेकिन शरद

पूर्णिमा की रंगीन रात ने इसकी शोभा कई गुना बढ़ा दी है। इस

मनमोहक चाँदनी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति स्वयं

कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित होकर आई है। यह रासलीला के लिए

एक अत्यंत अद्भुत और मादक वातावरण तैयार करता है। नंददास ने

यहाँ शरद ऋतु के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण किया है, जो

राधा-कृष्ण की लीलाओं का आधार है।

षट ऋतुओं में शरद ऋतु, वह ऋतु है जिसमें वर्षाकाल के बाद का

प्रकृति का दृश्य ठीक वैसे ही दृश्यमान होता है जैसे हम अपने

दैनिक जीवन में जल की अविरल धार से किसी स्थान, वस्तु या स्वयं

की देह को प्रक्षालन करके स्वच्छ-साफ बना लेते हैं ठीक वैसे ही

आसमान की साफ-सुथरी छवि, कमल के फूलों का विकसित होना, सरोवरों

की श्रीवृद्धि होना, वकों तथा हंसों का आनंदित होना और इस सबके

साथ मानव मन की कंदराओं में गुप्त रूप में बैठे प्रेम भाव का

प्रस्फुटित होना। ये सभी कार्य-व्यापार मिलकर शरद के विशेष

स्वरूप को व्यक्त करते हैं।

इसीलिये कवि सेनापति ने 'कवित्तरत्नाकर' में सुखी जीवन की

तुलना शरद ऋतु के साथ करते हुए उसे संसार सुख सागर का प्रतीक

माना है:-

" कार्तिक की राति धारी थोरी सियरयित

सेनापति हैं सुहात सुखी जीवन के गन हैं

फूली कुमुद फूली मालती सघन वन

मानहुँ जगत छीर सागर मगन है।"

कवि सेनापति कहते हैं कि कार्तिक मास की रात में हल्की-हल्की

ठंडक पड़नी शुरू हो गई है। यह रात आराम और सुख चाहने वाले

लोगों के लिए बहुत आनंददायक है। इस समय कुमुदिनी और मालती के

फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं। चारों तरफ फैली इस शुभ्र, शांत

और श्वेत सुंदरता (कुमुद और मालती की सफेदी तथा चाँदनी) को

देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा संसार ही सफेदी और शीतलता

से भरे क्षीर सागर में डूब गया हो।

शरद का उल्लास जीवन की अनुकूलता में यदि मन को मोहता है तो

जीवन की प्रतिकूलता में शरद ऋतु की धवल चाँदनी पीड़ा का कारक

भी बन जाती है। 'पद्मावत' जैसे महाकाव्य के रचनाकार मलिक

मोहम्मद जायसी ने इस सत्य को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया

है । यदि उनकी संयोगिनी नायिका पद्मावती का सौंदर्य कार्तिक

मास में शरद की शारदीय छटा के साथ विकसित हो रहा है तो वहीं

उनकी दूसरी नायिका जो कि वियोगिनी है अर्थात नागमती को शरद

चंद्रमा वियोग ज्वार की जलन देने वाला लग रहा है-

" कार्तिक शरद चंद उजियारी। जग सीतल, हों बिरहै जारी।।

चौदह करा चाँद परगासा। जनहुँ जरै सब धरती आकासा।।"

अर्थात नागमती कहती है कि मेरे पति दूर हैं और यह शरद पूर्णिमा

की रात मेरे लिए असहनीय है। चाँदनी की शीतलता भले ही पूरे

संसार को ठंडक दे रही हो, लेकिन मेरे विरह की आग को यह और

भड़का रही है।

इसी प्रकार कवि मतिराम ने भी वियोगी मन की पीड़ा के साथ शरद

ऋतु के चाँद की चाँदनी का एकाकार स्थापित किया है-

"सरद चंद की चाँदनी को कहिये प्रतिकूल।

सरद चंद की चाँदनी कोक हिये प्रतिकूल।।"

अर्थात कवि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात और उसकी चाँदनी

संसार में सभी को सुख देने वाली और मनोहारी होती है। साधारणतः,

कोई भी इसे बुरा या विपरीत नहीं कह सकता। किंतु (दूसरी

पंक्ति), यही चाँदनी 'कोक' (चक्रवाक पक्षी) के लिए बहुत

कष्टदायक और प्रतिकूल होती है। (भारतीय साहित्य में यह मान्यता

है कि चक्रवाक (कोक) पक्षी का जोड़ा रात होते ही बिछड़ जाता है

और उन्हें रात भर वियोग में रहना पड़ता है। इसलिए, जितनी अधिक

उज्जवल और लंबी रात होती है, उनका वियोग उतना ही अधिक कष्टदायक

होता है।)

हृदय विस्तार की ऋतु के रूप में शरद ऋतु को प्रायः अधिकांश

कवियों के मन ने जाना, पहचाना और चाहा है। छायावादी कवियों ने

प्रकृति के मानवीकरण करने की अपनी स्वतंत्र शैली के अनन्तर ऋतु

वर्णन की परंपरा को भी अपने उसी स्वतंत्र अंदाज में निभाया है

। पंत जी जैसा छायावादी रचनाकार जो प्रकृति का कुशल चितेरा कवि

कहलाता है वह 'शरद चाँदनी' शीर्षक कविता में शरद ऋतु के

चंद्रमा की चाँदनी का और शरद ऋतु के मनोरम वातावरण का कुछ इस

प्रकार मानवीकरण करते हुए विश्लेषण करते हैं-

"शरद चाँदनी विहँस उठी मौन अतल

नीलिमा उदासीनी!

जागी कुसुम कली थर-थर

जगे रोम सिहर-सिहर

शशि असि-सी

प्रेयसी स्मृति

जागी हृदयाह्लादिनी

शरद चाँदनी!"

अगर सूक्ष्मता से देखा जाये तो संस्कृत की संपन्न काव्य

निर्माण रीतियों का अनुमगमन करते हुए हिंदी साहित्य जगत के

मूर्धन्य रचनाकारों ने अनेक श्रेष्ठ रचनाओं का सृजन किया। ऋतु

वर्णन के अंतर्गत भी हमें कविता, गीत, महाकाव्य जैसी विधाओं

में रचना करने वाले तुलसीदास, सूरदास, नंददास, सेनापति,

मतिराम, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, मैथिलीशरण गुप्त

आदि-आदि ने शरद ऋतु को लेकर अप्रतिम शब्द चित्रों की रचना की

है। इसी प्रकार गद्य की सख्त भूमि पर भी शरद ऋतु जैसी ऋतु का

चित्रण करने का सदप्रयास करने वालों में विद्यानिवास मिश्रा जी

(कार्तिक मास सुहावना, निबन्ध) विश्वनाथ त्रिपाठी (शरद एक

मनोहरी ऋतु) इत्यादि का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। अंत

में विद्यानिवास मिश्र जी की इन पंक्तियों के आधार पर हिंदी

साहित्य जगत में शरद ऋतु चित्रण के महत्त्व और स्थान को

सुनिश्चित किया जा सकता है- "शरद में घनघोर वर्षा के बाद आकाश

निर्मल होता है सर्वत्र एक चढ़ाव-उतार, आरोह- अवरोह

दिखाई-सुनाई पड़ता है खंजन की तरह ऊँची आँखें शरद की हैं।"

१ नवंबर २०२५ |